安徽省重點新聞門戶網(wǎng)站

安徽省重點新聞門戶網(wǎng)站

安徽青年報官方網(wǎng)站

安徽青年報官方網(wǎng)站

青春傳薪火,精神照童心

在宣城市宣州區(qū)的多個社區(qū)活動室內(nèi),一場場別開生面的“兩彈一星”精神宣講正在進行。合肥工業(yè)大學(xué)“星火賡續(xù),核鑄國魂”志愿宣講團通過歷史影像、科學(xué)家故事、互動實驗、創(chuàng)意繪畫等多元形式,為社區(qū)兒童打造了一場跨越時空的“兩彈一星”精神與核能科技探索之旅。臺下,孩子們時而凝神傾聽,時而踴躍互動,眼中閃爍著對歷史的好奇與對科技的向往。

該宣講團于7月9日至11日,深入宣州區(qū)蓮西社區(qū)、錦城社區(qū)等地、寶成社區(qū),連續(xù)開展6場主題宣講活動。團隊成員懷揣著傳承紅色基因的熱忱,將“熱愛祖國、無私奉獻,自力更生、艱苦奮斗,大力協(xié)同、勇于登攀”的 “兩彈一星”精神,轉(zhuǎn)化為孩子們能理解、愿參與的生動課堂。

該宣講團打破傳統(tǒng)宣講的單向輸出模式,以受眾認知規(guī)律為核心,構(gòu)建了一套“歷史場景喚醒 + 知識生活化解讀 + 沉浸式實踐體驗”的遞進式傳播體系。

在蓮西社區(qū)的宣講中,一段原子彈試爆的歷史影像將孩子們帶回1964年的羅布泊。科研人員伏案計算的身影、沙漠中尋找火箭殘骸的腳印,與孫家棟院士“國家需要,我就去做”的赤子誓言交織,構(gòu)成一幅跨越半個世紀的奮斗圖景。“同學(xué)們,你們知道戈壁灘上騰起的蘑菇云背后,有多少人將青春甚至生命獻給這片土地嗎?”隨著宣講團成員的提問,孩子們的思緒被拉回那個激情燃燒的年代,先輩們的奮斗故事在他們心中埋下震撼的種子。

圖為小朋友們觀看原子彈試爆歷史影像,馬靖媛供圖

在錦城社區(qū),該宣講團以“家里最離不開電的東西”為切入點,將核電的“清潔、穩(wěn)定、高效”優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為兒童易懂的表達。通過短視頻、類比教學(xué)和“核裂變小問答”游戲,讓孩子們在輕松氛圍中掌握核能基本原理。這種將宏大精神與生活細節(jié)結(jié)合的方式,讓抽象的科學(xué)知識和精神內(nèi)涵變得可觸可感,孩子們從熟悉的生活場景切入,自然而然地走進了“兩彈一星”的歷史語境。

圖為宣講同學(xué)講述核電相關(guān)知識,張景凱供圖

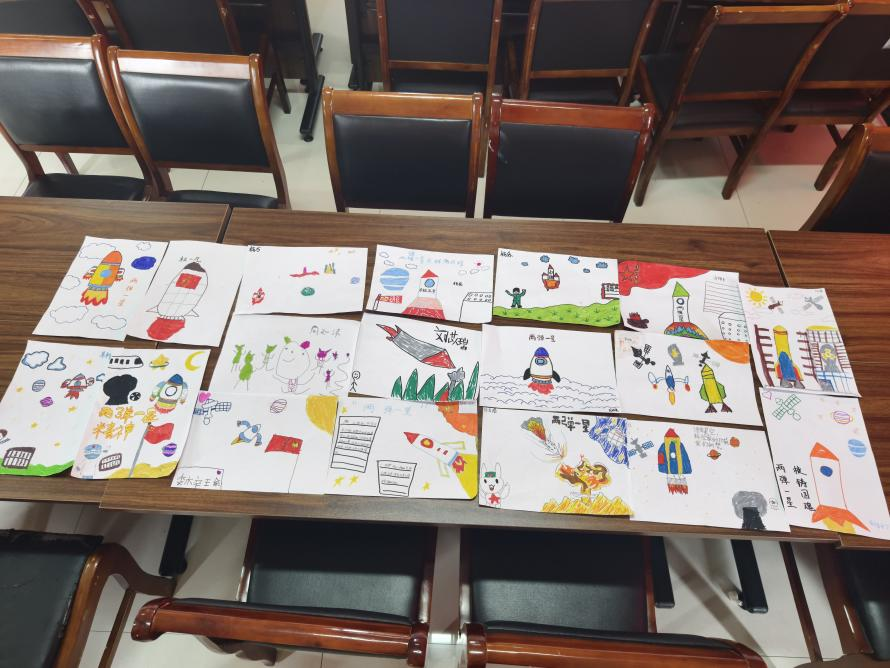

該宣講團為每場宣講都設(shè)計了貼合主題的體驗環(huán)節(jié),在以“我心目中的核電站”為主題的繪畫實踐環(huán)節(jié),孩子們聚精會神地在畫紙上盡情描繪著他們心目中的核電站。那一筆又一筆五彩斑斕的“軌跡”正是對他們心目中的所思所感最好的描繪;在垃圾分類實踐中,他們手持“電池”“菜葉”等垃圾卡片投入對應(yīng)垃圾桶,讓孩子們直觀感受到每一次的正確分類,都是為“雙碳”目標(biāo)貢獻的“小小力量”。

圖為小朋友繪畫作品展示。高暢供圖

圖為垃圾分類實踐環(huán)節(jié)。馬靖媛供圖

該宣講團以“精神傳承 - 科技破壁 - 實踐賦能”為主線,精心策劃6 場別開生面的宣講活動,實現(xiàn)了從歷史認識到現(xiàn)實行動的全鏈條覆蓋。

在社區(qū)場景中,團隊聚焦兒童群體的認知特點,穿插影像播放、故事講解、互動游戲等環(huán)節(jié),確保孩子們始終保持參與熱情。同時,宣講內(nèi)容兼顧精神內(nèi)核與時代關(guān)聯(lián),既講述“兩彈一星”研制時期的奮斗故事,也融入核能科技、“雙碳”目標(biāo)等當(dāng)代議題,幫助孩子們建立“歷史 - 現(xiàn)在 - 未來”的邏輯鏈條。

圖為宣講團成員,社區(qū)工作人員與社區(qū)兒童在驛站前合影。慕博濤供圖

未來,合肥工業(yè)大學(xué)“星火賡續(xù),核鑄國魂”志愿宣講團將走進更多社區(qū)與校園,用青年話語講好中國科技故事,讓“兩彈一星”精神在新一代青少年心中持續(xù)生根發(fā)芽,激勵他們成長為擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時代新人。

通訊員:馬靖媛

攝影師:慕博濤、張景凱、馬靖媛、高暢

指導(dǎo)老師:王建、范書芳

責(zé)任編輯:李志慧

- 2025-08-04 肥西經(jīng)開區(qū)樂平社區(qū):創(chuàng)意萬花筒 科普小課堂

- 2025-08-04 肥西縣花崗鎮(zhèn)紅堰村:筑牢防溺安全網(wǎng) 守護平安樂成長

- 2025-08-04 全國二等獎!合肥這所小學(xué)“小百靈”獲殊榮

- 2025-08-04 紅憶傳承踐初心,童聲筑夢潤?quán)l(xiāng)村——安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)食品與營養(yǎng)學(xué)院赴店集村支教團活動紀實

- 2025-08-04 以青年之手,點亮非遺之光

- 肥西經(jīng)開區(qū)樂平社區(qū):創(chuàng)意萬花筒 科普小課堂

- 肥西縣花崗鎮(zhèn)紅堰村:筑牢防溺安全網(wǎng) 守護平安樂成長

- 全國二等獎!合肥這所小學(xué)“小百靈”獲殊榮

- 紅憶傳承踐初心,童聲筑夢潤?quán)l(xiāng)村——安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)食品與營養(yǎng)學(xué)院赴店集村支教團活動紀實

- 以青年之手,點亮非遺之光

- 青春傳薪火,精神照童心

- 探秘剔墨紗燈技藝,傳承非遺文化薪火——滁州學(xué)院外國語學(xué)院學(xué)子赴無為開展暑期社會實踐

- 安徽大學(xué)赴壽縣開展“返家鄉(xiāng)”專項主題暑期社會實踐活動

贊一個

贊一個