安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

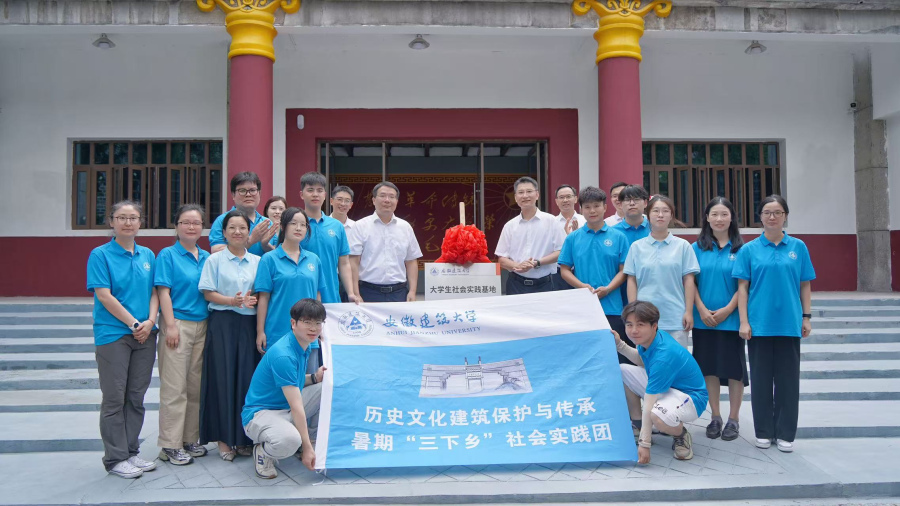

安徽建筑大學暑期“三下鄉”社會實踐:青春作帆赴鄉野 策馬揚鞭走江淮

為引導青年學子在社會實踐中厚植家國情懷、增長本領才干,暑假期間,安徽建筑大學各學院團委積極響應號召,組建大學生暑期“三下鄉”實踐團隊,奔赴江淮大地的田間地頭、村落社區,用青春腳步丈量鄉村振興之路,用專業所長服務基層發展之需,在實踐熔爐中書寫新時代青年的擔當答卷。

思政教育扎根鄉村沃土 凝心鑄魂賡續紅色血脈

思政課在這個夏天搬到了田野、融入了生活,各實踐團隊深入紅色基地,傳承紅色基因,在鮮活的思政課堂中汲取養分和力量。馬克思主義學院“徽紅調研團”走進大別山革命老區野寨中學,開展“大中小一體化”思政課建設座談會,瞻仰“野寨抗日陣亡將士公墓”抗戰紀念遺址,感悟野寨中學學子保家衛國的愛國基因。材料與化學工程學院實踐團來到舒茶人民公社和安徽省紅色區域中心紀念園,在紅源廣場、傳賢亭、六霍起義紀念亭等處直觀感受歷史,通過一幅幅資料展板、一件件歷史文物,激發出強烈的時代責任和擔當。數理學院“小歐”學習宣講服務團赴合肥楊廟革命紀念館開展“紅色講解員”志愿服務活動,與當地“光榮在黨50年”的老黨員開展理論宣講學習交流,從革命先輩的故事中汲取精神力量。

青春智慧融入產業發展 科技賦能助力鄉村振興

產業發展是鄉村振興的關鍵,各實踐團隊運用專業知識和科技手段,為鄉村產業發展出謀劃策,注入創新活力。土木工程學院“遺產古橋保護”“橋梁風險評估”等調研實踐團針對徽州遺產保護與橋梁安全管理需求,開展病害現狀調研,建立風險評估指標體系,探索運用人工智能等新技術實現“三雕”復原,以水利研學為橋,在郎川河與天子門水庫將專業知識與一線實踐深度融合,為水利工程運維提供方案。環境與能源工程學院“菁能環流、綠動鄉野”實踐團奔赴舒城縣湯池村、三江村,開展排水系統專項調研,形成《農田水利優化建議》,考察“滴灌技術+人工除草”生態種植體系,將科技與產業融合,為村中留守老人創造就業崗位。機電學院實踐團赴金寨縣湯家匯鎮,深入靈芝、香菇等特色農業基地及食品加工廠,探索智能化技術升級產業鏈條的路徑,還走訪電商達人學習直播帶貨模式,以科技和智慧賦能鄉村產業發展。

創新破題激活治理效能 固本強基共建和美鄉村

鄉村治理是鄉村振興的重要保障,各實踐團隊發揮專業優勢,創新治理思路,助力鄉村基層治理,共建和美鄉村。建筑與規劃學院“可持續城鄉規劃與數智治理創新團隊”聚焦老舊小區公共空間現狀,深入街巷肌理,傾聽居民心聲,運用專業技能為老舊小區的有機更新探尋方案,以創新思維助力鄉村社區治理。電子與信息工程學院實踐團運用無人機航拍技術,監測趙集二級揚水站狀況,為水利設施維護提供數據支持,考察清代歷史建筑玉帝廟,利用無人機和三維建模技術記錄建筑損害部位,為地方政府提出多條修復建議。公共管理學院“易海暖陽”實踐團隊赴長豐縣朱巷鎮,開展普法教育、心理團輔等“筑夢巷興”活動,通過開展戲曲傳承、非遺手工、普法教育、心理團輔、普通話推廣以及鄉村發展調研等活動,為鄉村青少年成長和基層治理提供支持,助力和美鄉村建設。

文化潤心涵養文明鄉風 守正創新煥發鄉土生機

文化是鄉村的靈魂,各實踐團隊致力于鄉村文化傳承與創新,以文化人,涵養文明鄉風,用鄉土文化留住鄉情、記住鄉愁。經濟與管理學院“青春知行、菁琯助農”實踐團在湯池村、油坊村開展愛心捐贈活動,為留守兒童送去書包、文具、書籍,助力鄉村人才培養,將線上直播作為宣傳鄉村文化、助力特色產品走向千家萬戶的有效手段,講好鄉村故事,打響助農品牌。外國語學院“知行鄉建”實踐團赴宣城市宣州區向陽街道,開展“探尋和美鄉村新動脈”活動,實地拜訪皮影戲非遺傳承人,現場觀摩牛皮皮影制作,學習皮影表演,堅定了助力傳統文化傳承的決心。藝術學院“非遺筑美實踐隊”在瞻淇村繪制空間文化資源圖譜,在三陽鎮嶺腳村提出生態與功能協同優化方案,為古村落注入現代活力,拍攝傳播組記錄非遺傳承人的魚燈扎制技藝,助力徽州非遺傳承,讓鄉土文化綻放新光彩。

學校為保障暑期“三下鄉”活動順利開展,提前統籌規劃,合理安排團隊分工,與各地鄉村對接協調。開展安全教育專題培訓,制定應急預案,保障隊員人身安全。物資準備上,根據各團隊需求,提供充足的調研設備、生活用品等,為實踐活動提供堅實物質基礎。此外,校團委每日發布“一日一溫馨提示”,提醒隊員注意天氣變化、行程安排及當日工作重點,讓隊員們能以更好的狀態投入到“三下鄉”實踐中,助力鄉村振興。安徽建筑大學的青年學子們在暑期“三下鄉”社會實踐中,將青春與鄉村相連,在江淮大地上留下了奮斗的足跡,為鄉村振興注入了源源不斷的青春動力。他們還將繼續到人民群眾中去,到更廣闊的天地中去,讓理想信念在創業奮斗中升華,讓青春在創新創造中閃光!

(岳琦)

責任編輯:李志慧

- 2025-08-19 古井園保護區2025年保護管理設施建設項目正式開工建設

- 2025-08-19 皖西學院:用青春的力量,守護綠水青山

贊一個

贊一個