安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

【牢記囑托·看見美好中國】勇當科技和產業創新的開路先鋒

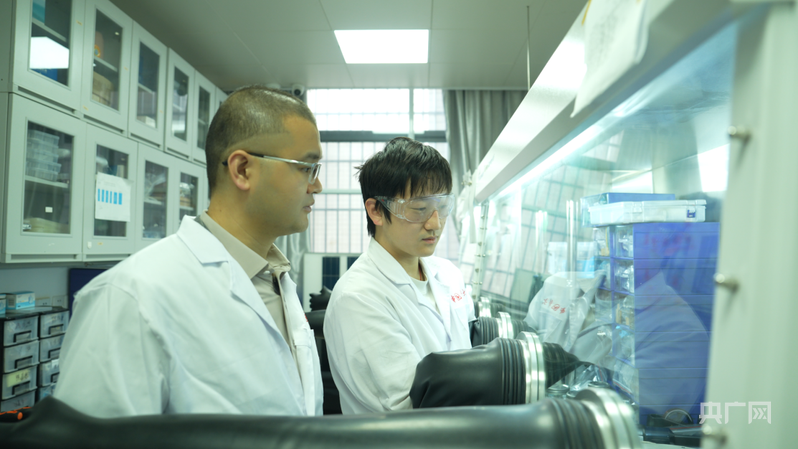

“去年在合肥濱湖科學城匯報時,總書記聽到我們連續三次打破世界紀錄的成果,非常感興趣,并表達了肯定。”中國科學技術大學特任教授徐集賢說。

鈣鈦礦太陽能電池是新型太陽能電池之一,被業界寄予厚望。過去五年,徐集賢與研發團隊經歷了無數次“從零出發”,不斷迎難而上,創新突破,逐步實現“彎道超車”。這是安徽科技創新取得跨越式發展的一個縮影。

徐集賢(左)與團隊成員在實驗室進行電池模組研發調整(央廣網記者 鮑玉嬋 攝)

2024年10月17日,習近平總書記來到合肥濱湖科學城,察看安徽省重大科技創新成果集中展示,同現場科研人員和企業負責人親切交流。總書記指出,科研工作者是推進中國式現代化的骨干,要拿出“人生能有幾回搏”的勁頭,放開手腳創新創造,為建設科技強國奉獻才智、寫下精彩篇章。

“相比傳統太陽能電池材料,我們的創新成果成本更低,轉換效率更高,有望推動我國光伏產業技術升級。”徐集賢說,這半年來,團隊在做進一步提高效率和穩定性的機理研究,為促進產業化提供新材料和新結構方案。

在合肥濱湖科學城,正在建設中的“合肥先進光源”項目可以類比為一個超級大的顯微鏡,能夠為物理化學、生命科學等基礎科學提供研究平臺。

“同步輻射光源對微振動極其敏感,振動幅度必須小于30納米,相當于頭發絲的1/3000。”項目總體主任、高級工程師楊玖重說,項目建設啟動以來,整個團隊將實驗室搬進施工現場,每天對超過2000個建設中的結構節點進行毫米級調整,以確保這一“國之重器”的亮度、發射度、相干性等指標都達到世界最高水平。

楊玖重(左)和團隊成員正在討論項目建設細節(央廣網記者 鮑玉嬋 攝)

對于外科手術,術中磁共振能提供實時的影像導航功能,但這項技術長期被國外影像巨頭壟斷。博士畢業后,周玉福創業成立醫療裝備研發公司,十年間他帶著團隊像擰螺絲一樣跟這一技術較勁。

“團隊研發的首臺術中磁共振設備進入臨床試驗時,閃爍失真的圖像曾讓我們心頭一緊。”周玉福回憶說,當時,整個團隊盯著異常圖像通宵排查。經過七天七夜的攻關,最終解決了信號干擾問題,成功修復了圖像質量。

如今,周玉福帶領團隊攻克了大型醫療影像設備的多項技術難題,研發出全球首套分立式介入磁共振系統,實現術中動態成像功能,大大提高了手術及磁共振成像檢查的安全性。

航拍合肥大科學裝置集中區(央廣網發 何剛 攝)

科研成果“落地”,離不開創新生態的打造。“推進中國式現代化,科學技術要打頭陣;我們的服務,也力爭走在前。”合肥濱湖科學城管委會副主任、安徽創新館館長陳林表示,近年來,合肥濱湖科學城通過成立安徽科技大市場,培養技術經紀人等舉措服務科研人員,已經促成3600余項科研項目與投融資機構、企業進行對接轉化。

“牢記總書記的殷殷囑托,未來,我們將繼續拿出‘人生能有幾回搏’的干勁和勇氣,勇當科技和產業創新的開路先鋒。”陳林說。

責任編輯:李志慧

- 2025-05-19 中安觀察 | “四鏈”融合的“安徽解法”

- 2025-05-19 【鍥而不舍落實中央八項規定精神】深入基層聽訴求 集中力量解難題

贊一個

贊一個