安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

九華山下漆藝新傳 池州學子探秘千年夾纻非遺

6月25日上午,池州學院赴池州青陽縣非遺生漆夾纻傳承實踐團在吳晶晶、陳淑萍兩位老師的帶領下,前往池州市青陽縣開展為期三天的暑期“三下鄉”實踐活動。

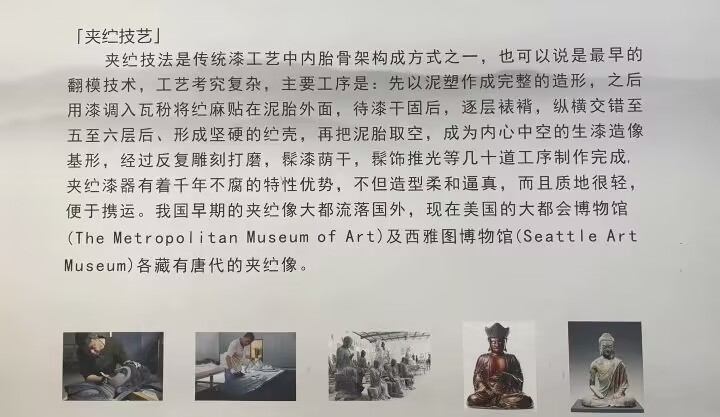

青陽九華山,雄踞安徽池州,襟長江而引黃山。在這片靈秀之地孕育的生漆夾纻技藝(又稱“夾纻造像”)是青陽縣傳統手工瑰寶,尤以九華山為盛。這項源于唐代、與佛教文化血脈相連的古老技藝,作為古代造像工藝的活態傳承,于2017年被列入安徽省省級非物質文化遺產名錄。

6月25日上午,池州學院赴青陽縣非遺生漆夾纻傳承實踐團走進青陽大九華山圣武雕塑有限公司,拜訪了省級非物質文化遺產“青陽生漆夾纻技藝”代表性傳承人——徐建武老師。在他的引領下,實踐團成員得以沉浸式體驗,感受這項千年非遺技藝的獨特魅力。

徐建武老師首先為實踐團介紹了“生漆夾纻”的淵源的歷史面紗。這項技藝源遠流長,最早可追溯至春秋戰國時期,經東晉濉溪匠人戴逵創新發揚。其制作工藝復雜精妙,堪稱漆藝的巔峰。

歷史講解后,徐老師引導實踐團來到作品展廳。這里陳列的作品皆以生漆夾纻技藝塑成,包括甚至展廳案幾本身亦是漆藝杰作。“令人驚嘆的是,沒想到這些形態各異的藝術品看起來體量大可觀卻實際上這么異常輕盈,徹底顛覆了傳統雕塑的“沉重”印象”。徐建武老師帶領成員近距離觸摸、感受作品的肌理與神韻,并對其中承載著重要文化與技藝價值的代表作進行了深入細致的講解,讓成員們直觀感受到生漆夾纻技藝的生命力與創造力。

首日活動圓滿落幕,實踐團成員在實地探訪與沉浸式體驗中收獲頗豐。他們聚焦生漆夾纻技藝,以青春視角深入挖掘池州歷史文化,翔實記錄雕像的制作流程,為這項千年技藝留存珍貴檔案。親歷匠人匠心,成員們不僅增強了對中華文化認同與自豪,更點燃了傳承非遺文化的火種。懷揣新獲的認知,實踐團成員表示,首日實踐活動不僅增強了自身對中華文化認同與自豪,更點燃了傳承非遺文化火種的信心,他們將在后續行程中繼續追尋生漆夾纻技藝背后的故事,深挖其精神內涵,為非遺的薪火相傳貢獻青春力量。

通訊員 朱婷雨

本網見習記者 陳璐 實習生 艾一鳴

責任編輯:李志慧

- 2025-07-29 同心守護平安 “紅馬甲”為老人筑起安全防線

- 2025-07-29 暑期“玩穿越” 《安徽青年報》學生記者感受大半個世紀合肥巨變

- 2025-07-29 夏季防溺水!藍天救援隊講師走進社區大講堂護航未成年人

贊一個

贊一個