安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

淮北師范大學來濉開展暑期“三下鄉”社會實踐活動

近日,淮北師范大學文學院“和音筑夢 普韻濉溪”三下鄉暑期志愿服務團隊來濉開展暑期“三下鄉”社會實踐活動。

校園課堂播撒文化種子,教學輔導促成長

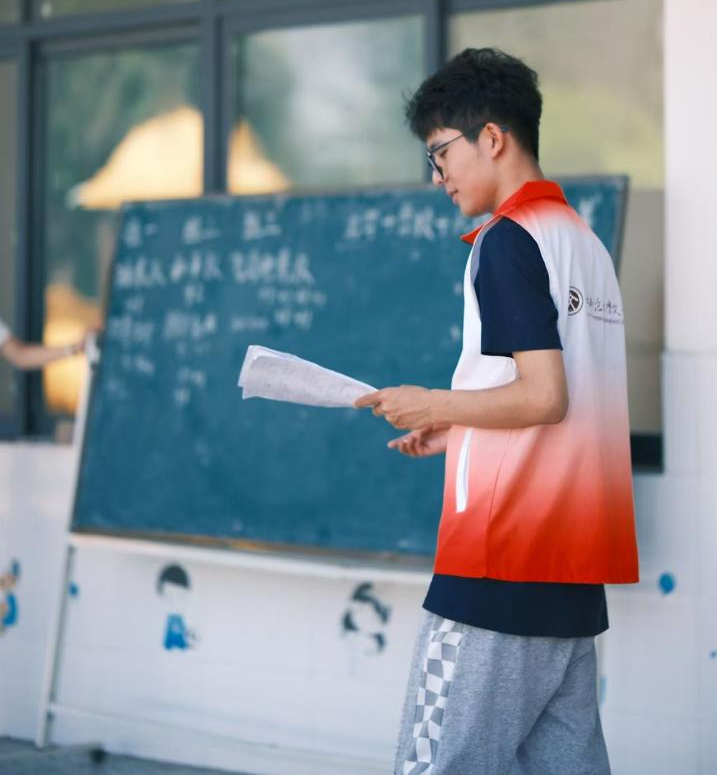

團隊成員走進前營村小學,以系列活動構建沉浸式推普場景,通過文化浸潤與互動實踐融合,讓語言學習扎根傳統土壤。漢字啟蒙環節,志愿者以“日”“月”等字的演變解析為切入點,結合“擊鼓傳花”組詞、看圖說話等互動,既展現漢字文化脈絡,又強化學生普通話表達;語言運用提升板塊,詞性搭配游戲激活語言活力,14名學生分三組開展的“花”“春”等字飛花令、文言文翻譯交流活動,讓傳統詩詞與古文智慧成為普通話運用的鮮活載體。

此外,大學生志愿者還通過多元形式助力學生成長。暑期作業輔導耐心解疑;“我的夢想”活動用AI生成夢想實現后的樣子,激發憧憬;象棋教學講解繁體字含義及規則,培養邏輯思維;繪畫與描述活動中,孩子們圍繞特定主題創作并上臺描述,展現想象力與表達力;課間同玩足球、羽毛球,拉近彼此距離。這些活動既為鄉村教育注入了新的活力,也讓我們看到文化傳承與教育幫扶在基層校園綻放的別樣光彩。

師生交流感悟教育初心,深入調研明方向

7月2日下午,大學生志愿者對扎根鄉村教育十年的張曉峰老師展開深入交流。張老師結合自身農學專業背景,分享了將校園土地作為“教學實驗室”,帶領學生參與農作物種植實踐的特色教學方式,剖析了城鄉教育差異的關鍵因素及鄉村教育面臨的資源分散等問題,秉持“教育就要本本分分”的理念,強調扎實傳授知識與培養學生良好習慣的重要性,并寄語青年教師要耐得住寂寞、沉下心為鄉村教育拼搏。

隨后幾日,大學生志愿者們還與其他年級的班主任及任課教師交流,了解各年級學生學習基礎、普通話水平差異及語文學習共性問題,收獲了推普經驗與教學方法。通過這些交流,團隊既全面掌握了學生情況,為后續活動提供了依據,也從教師們的堅守中汲取力量,堅定了服務鄉村教育的決心。

老年活動中心共譜華章,文化傳承續新篇

7月9日下午,團隊跟隨退休教師孫超老師前往道口村“夕陽紅”老年活動中心,與老人們共同參與藝術表演。老人們在演出前精心籌備,擦拭、調試快板、琵琶、二胡等樂器,那種對藝術的嚴謹態度觸動了團隊里每一個人。

表演在急促的鑼鼓聲中拉開序幕,72歲的劉奶奶帶來豫劇《撕蛤蟆》,一句“王二愣我家住啊在河北”拖腔點燃全場。孫超與其妻子登臺,孫老師用二胡伴奏,妻子打著快板唱起自編自寫的《錢是個好東西》,既唱金錢的利益,也道金錢的災禍,展現了鄉村的發展與變遷。演出接近尾聲,71歲的陳阿姨邀請大學生志愿者共唱紅歌,《南泥灣》《瀏陽河》等歌曲接連響起,大學生志愿者與老人們手拉手,有的揮動草帽打節拍,有的即興跳舞。大學生志愿者廖就源與領唱阿姨合唱的《沒有共產黨就沒有新中國》引發全場大合唱,讓兩撥人的心緊緊相連。

此次暑期“三下鄉”社會實踐活動,團隊通過多樣的形式,為鄉村兒童帶來知識與歡樂,提升了他們的普通話水平,培養了他們對中華優秀傳統文化的熱愛;與鄉村教師深入交流,明確了服務方向,堅定了服務鄉村教育的信念;得益于老年人豐富的精神文化生活,讓優秀傳統文化在代際傳遞中煥發新彩。未來,團隊將繼續前行,為鄉村教育和文化振興貢獻更多青春力量。

責任編輯:李志慧

- 2025-07-29 同心守護平安 “紅馬甲”為老人筑起安全防線

- 2025-07-29 暑期“玩穿越” 《安徽青年報》學生記者感受大半個世紀合肥巨變

- 2025-07-29 夏季防溺水!藍天救援隊講師走進社區大講堂護航未成年人

- 2025-07-29 九華山下漆藝新傳 池州學子探秘千年夾纻非遺

- 2025-07-29 “青”涼一夏 暖“新”同行——團壽縣縣委開展新興領域關心關愛系列活動

贊一個

贊一個