安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

南航學子為“中國航天第一鎮”注入文旅新動能

7月,南京航空航天大學智繪星火實踐團深入廣德市“中國航天第一鎮”誓節鎮,以"航天文化IP活化"為主題開展實踐調研,為"中國航天第一鎮"的文旅融合提供南航青年方案。

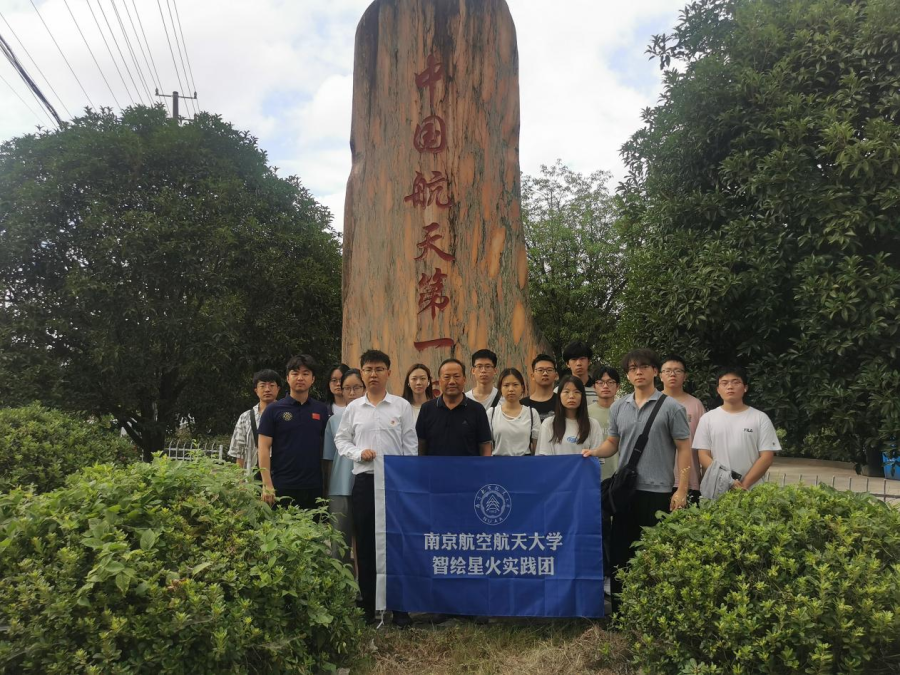

圖為智繪星火實踐團在走訪“中國航天第一村”茆林村時的合影

實地調研:從發射架到問卷,解碼航天IP的“冷熱溫差”

實踐團來到誓節鎮603基地,探尋“中國航天第一鎮”的起源。603基地的晨光穿透云層,52米高的T-7M火箭模型在山風中靜默佇立。實踐團成員指尖拂過發射架斑駁的鋼鐵,“中國航天第一村”茆林村前任村支書靳方洪書記的聲音在耳畔回響:“我國空間科學探測的第一步,是一群大白鼠在誓節鎮的上空‘邁出’的。1964年7月19日,中國第一枚生物火箭‘T-7AS1’在603基地成功發射。”

圖為智繪星火實踐團參觀“中國探空火箭發源地”603基地

而轉身走進誓節鎮街道,本該大力宣傳的航天IP的存在感卻悄然淡去。實踐團通過200份問卷和30家商戶走訪調研發現,當地不同職業群體對航天IP旅游產業的認知與開發意愿存在顯著差異:普通居民對航天IP認同度高,多數支持航天旅游開發且愿參與非遺傳承,但參與度低、缺乏相關培訓,88.64%認為宣傳不足是主要阻礙;餐飲業主聯動意愿強烈,均希望開發航天IP菜品,卻受困于宣傳與成本問題。實踐團將基于調研結果為當地打造航天IP文旅產業提出可行建議。

人物對話:從老書記到老站長,老一輩眼中的航天IP活化密碼

實踐團有幸采訪到“航天第一村”前任村支書靳方洪、退休干部黨支部書記唐元福和誓節鎮老文化站長張傳文,用前輩的視角進一步了解誓節鎮的過去與未來,在深度訪談中探尋航天IP的活化新路徑。

“當年要申報‘中國航天第一村’的名號,有人說我異想天開。”茆林村黨群服務中心的廣場上,那尊經毛主席檢閱過的T-7M火箭模型筆直地立在那里。作為當地航天IP的開拓者,靳方洪為實踐團成員們繪聲繪色地講述了當初決定向上層申報的場景:“后來,國家重啟603基地的時候,鄉親們別提多振奮了。國家的項目到我們這里來落地,我們這些當地的干部群眾都是大力支持,積極響應——這才是咱的底氣啊。”

圖為智繪星火實踐團采訪退休干部黨支部書記唐元福

唐元福的講述則帶著對當地產業轉型的希冀。“石鼓村以前只剩‘369(婦女、小孩和老人)’,現在年輕人回來了很多。”這位退休干部提起當地戰略布局的航天產業園區,嘴角就帶著止不住的笑意,“但光靠情懷留不住人,得讓航天IP的優勢變成‘金飯碗’。”

圖為智繪星火實踐團采訪老文化站站長張傳文

張傳文的故事藏在文物申報的波折里。“603基地的文物比如說發射臺,在2009年就差一票獲評國家級文物。”他眼角含著淚花,仿佛是看到了“603中國探空火箭發祥地”的紀念碑,“這些發射架會老,但故事得有人講。我們申報文物,就是希望中國航天發展的這段歷史不被人遺忘。——所以你們青年大學生來到我們這里搞實踐,我們很開心。”

三、青春實踐:從墻繪到課堂,助力航天IP在當地扎根

在充分了解誓節鎮作為“中國航天第一鎮”的航天歷史后,實踐團為幫助當地打造航天IP做了簡單嘗試。在誓節鎮街道的一面白墻上,踩著腳手架勾勒線稿進行墻繪,左上角火箭沖破水墨群山,中段"小豹"和"珊珊"的剪影靈動鮮活,右下角科研人員的群像栩栩如生。村民們駐足圍觀,孩子們指著火箭模型歡呼,航天文化正順著南航學子的筆尖滲入鄉土。

圖為智繪星火實踐團在進行航天主題墻繪

實踐團成員為誓節鎮當地孩子們帶來了一堂別開生面的航天科普課。通過生動的圖片、淺顯的講解和互動問答,同學們巧妙地將中國航天的歷史瞬間與孩子們腳下的這片“中國航天第一鎮”緊密相連。這堂浸潤著鄉土特色的科普課,在幼小的心靈沃土中,播撒下了一顆顆名為“航天夢想”的種子。“等他們長大,一定能夠為誓節鎮的發展騰飛做些什么。”實踐團負責人楊銘宇看著孩子們篤定地說道。

圖為智繪星火實踐團與當地小學生們的合影

暮色中的誓節鎮,發射架的剪影與墻繪上的火箭漸漸融合。智繪星火實踐團成員們明白,航天IP從不是掛在墻上的招牌,而是佇立在那里的603基地、是靳方洪的申報材料、是張傳文的文物清單、也是孩子們的畫紙,是一代又一代人把“熱愛祖國、無私奉獻”的精神活成了自己的樣子。而他們能做的,就是讓這簇火種,在青春的手里燒得更旺。

責任編輯:李志慧

- 2025-07-29 同心守護平安 “紅馬甲”為老人筑起安全防線

- 2025-07-29 暑期“玩穿越” 《安徽青年報》學生記者感受大半個世紀合肥巨變

- 2025-07-29 夏季防溺水!藍天救援隊講師走進社區大講堂護航未成年人

- 2025-07-29 九華山下漆藝新傳 池州學子探秘千年夾纻非遺

- 2025-07-29 “青”涼一夏 暖“新”同行——團壽縣縣委開展新興領域關心關愛系列活動

贊一個

贊一個