安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

種夢戈壁孕育“雙向綠洲”

編者按 戈壁風沙中,青春綻放光芒。本文以三位西部計劃志愿者的故事為主線,勾勒出青年扎根邊疆、服務基層的圖景。嚴夏彤在戈壁綠洲播撒教育的種子,朱星煜跨越語言屏障傳遞政策溫度,侯倫靜從志愿者蛻變為鄉村振興的“見證者”——她們用腳步丈量土地,以熱忱回應時代召喚。在塔克拉瑪干沙漠的邊緣,她們不僅是奉獻者,更是與邊疆共成長的“雙向綠洲”締造者。

種夢戈壁孕育“雙向綠洲”

“為什么參加西部計劃?”

“為什么離家千萬里來到新疆?”

“為什么來到塔克拉瑪干沙漠的邊緣?”

......

這些“為什么”也許從下決心報名大學生志愿服務西部計劃時就不斷回響在腦海中。

在白楊市的風沙天里,嚴夏彤和新疆孩子們在每周五的課后興趣班上分享創造力;在塔克拉瑪干沙漠的邊緣,朱星煜耐心地為維吾爾族媽媽透徹講解了入學政策;在祥和村的麥田埂上,侯倫靜的筆記本記錄著農種季節村里麥子的種植情況......

向西千里,“到西部去,到基層去,到祖國最需要的地方去”。西部計劃志愿者用每日的點滴工作回應這句口號,回應那些“為什么”的叩問。熱血青年與邊疆共成長,共赴一片滋潤彼此的“雙向綠洲”。

風沙里的“白楊日記”

2023年4月28日,白楊市在新疆生產建設兵團第九師掛牌成立,這里也是目前中國最年輕的城市。“正如《白楊禮贊》里‘參天聳立,不折不撓,對抗著西北風’的白楊樹一樣,這里的人們默默地堅守和傳承了一代又一代。”嚴夏彤是蚌埠醫科大學精神衛生學院應用心理學專業2024屆畢業生,現服務于新疆生產建設兵團第九師白楊市一六八團。

在校期間,嚴夏彤曾擔任班級思政委員,同時作為一名應用心理學專業的畢業生,她意識到要想在未來做好這個專業的相關工作,就要開闊眼界和胸懷,學會如何與不同背景的人溝通交流。于是,她選擇在畢業后響應國家號召參加西部計劃,用兩年的時間去感受、去經歷、去實踐。

“來到團場后,團史館里兵團人艱苦奮斗、無私奉獻的故事和精神讓我深深震撼,他們用雙手在戈壁灘上開墾出綠洲,用青春和熱血書寫了不朽的傳奇”。她說,這種精神激勵著她在志愿服務中更加堅定,無論遇到什么困難,都告訴自己要堅持下去。

在每周五的課后興趣班輔導中,嚴夏彤和團場的孩子們有了近距離的接觸,讓她驚喜的是這里雖然地理位置較為偏遠,但素質教育和國語教育的普及卻比她原本的認知中要高得多。“在校生有一半以上是少數民族孩子,他們能流利地說普通話,甚至能夠自如地進行雙語切換。”孩子們可以選擇自己喜歡的興趣班,無論是繪畫、舞蹈還是音樂,他們都充滿著熱情和創造力。“這是國家強大的具象化體現,也讓我更加堅定了服務基層的信念。”嚴夏彤說。

嚴夏彤

沙漠邊緣的“播種者”

新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市地處天山南麓塔克拉瑪干沙漠邊緣,自然環境惡劣,常年氣候干燥,沙塵肆虐。初到阿拉爾,朱星煜就遭遇了“下馬威”。漫天的沙塵,讓她在風中站了沒多久,眼鏡就覆上一層沙,視線模糊,呼吸也變得困難,喉嚨仿佛被異物哽住。這與她從小生活的安徽小鎮截然不同,巨大的反差讓她一度打起了退堂鼓。

朱星煜是淮北師范大學2024屆漢語言文學(師范)專業的優秀畢業生。在校期間,她就積極投身于薪火義務支教社,在淮北鄉村支教的經歷悄然在她心中種下了服務基層、奉獻基層的種子。2024年畢業之際,她毫不猶豫地報名參加西部計劃,奔赴邊疆,立志為當地教育事業添磚加瓦。

在第一師阿拉爾市教育局服務期間,朱星煜主要負責為家長解答入學政策。為了將政策清晰易懂地傳達給群眾,她剛到新疆就主動學習維吾爾語,深入了解少數民族的書寫習慣和生活習俗。

那位因聽不懂漢語、看不懂漢字,擔心兒子無法入學而急得落淚的維吾爾族母親讓朱星煜難以忘記。當在維吾爾族朋友的翻譯幫助下,那位母親的孩子順利入學,一句帶著蹩腳口音的“謝謝”,讓她心中涌起的自豪感刻骨銘心。

“在這里的每一天都充滿挑戰,但看到孩子們的笑容,看到群眾生活的點滴改善,就覺得一切都值得。” 這位師范專業的優秀畢業生相信,自己的每一分努力都可能成為當地孩子眼中的一束光,成為推動西部發展的一股力量。

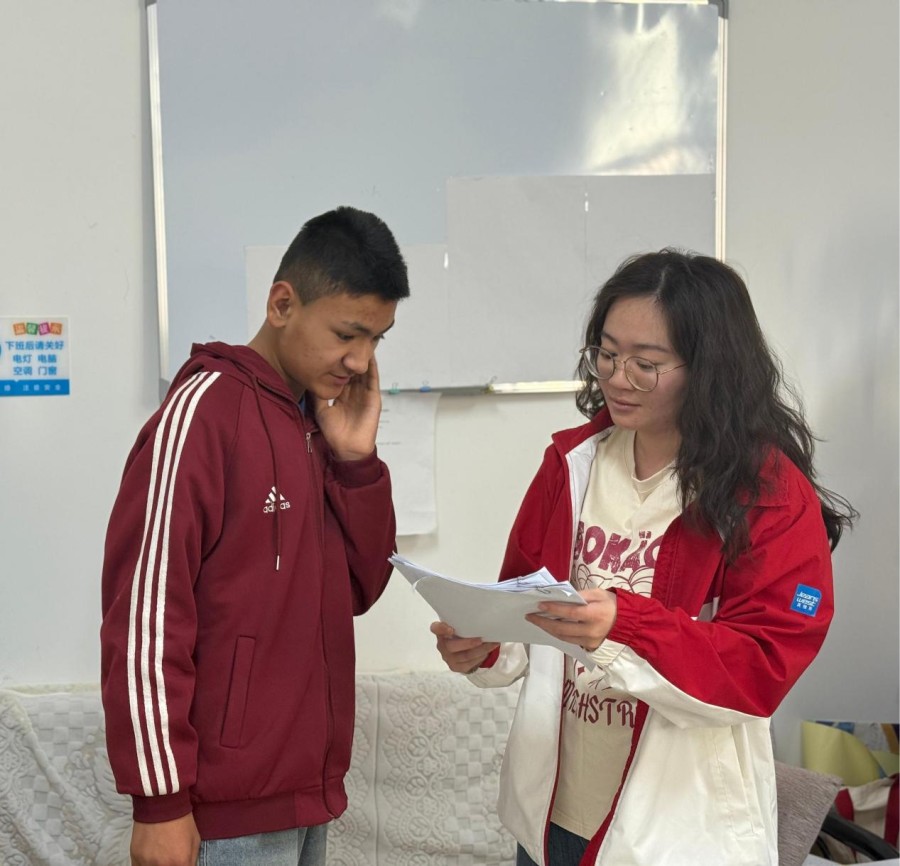

朱星煜(右)與學生交談

扎根基層的“祥和”見證者

侯倫靜是安徽科技學院財經學院財務會計教育2020屆畢業生,大學期間擔任了四年團支部書記,她在畢業時報名了西部計劃,在新疆為期兩年的志愿服務結束后她考取了當地的行政機關單位,完成了從志愿者到基層公務員的身份轉變。

兩年的志愿服務期間,她一直積極參與各項公益活動,植樹節去沙漠植樹,為學生帶去新的學習資料,帶著孩子們一起去參觀科技館博物館......通過網絡募集到數千件衣物,資助了兩個村的十余人。“每次去這些孩子家,他們都會很熱情地來迎接,每次看到他們純真的笑容會覺得無比的欣慰!”侯倫靜說。

“腳要沾土地,才能實實在在真真切切地感受到國家的發展,才能深入到群眾中去”。侯倫靜認為在基層和人民群眾中實踐才能真正得到鍛煉,增長才干,最理想的生涯規劃就是將個人理想與國家需要相結合。

成為一名基層公務員以后,她在莎車縣祥和村為了盡快了解村里各種情況,進入一名村干部角色,努力朝下看、往下跑、俯下身、沉下心、聽民聲,積極開展村情民意走訪,克服各種困難,走村串戶與農民交談,訪民生、察民情。她走遍了全村每個角落,重點走訪村民代表、組長、黨員骨干、種養大戶、經濟困難家庭等,直接傾聽群眾呼聲,“只有接地氣才能有底氣”。

“愿中國青年都擺脫冷氣,只是向上走,不必聽自暴自棄者的話。能做事的做事,能發聲的發聲。有一分熱,發一分光”。魯迅先生的這段話一直是侯倫靜的座右銘,她一直以此激勵自己,“今天的成績并不是終點,而是更加催人奮進的新起點”。

農種季節,侯倫靜會去地里看小麥生長情況,督促村民及時除草,避免影響增收;豐收時,她會與村民一起下地割麥子。她積極組織村民參加每周一升國旗及宣講儀式,發揮村級黨組織戰斗堡壘作用,不斷宣講黨和國家的惠民政策,全方位、深層次地向貧困戶宣傳精準扶貧政策內容、實施精準扶貧的目的和意義,用政策引導貧困戶主動脫貧致富,努力壯大村集體經濟,做好群眾工作,并在事后及時整理群眾反映的問題,分析原因,提出對策與建議在村委會上集中討論。

侯倫靜堅信志不求易者成,事不避難者進,有思想上的“破冰”,才會有行動上的“突圍”。

侯倫靜(前排左一)和小伙伴共同拍攝的西部計劃志愿者宣傳照

□本版稿件由本報記者沈思佳采寫

責任編輯:值班編輯

- 2025-07-30 “皖美”青年的雪域長歌

- 2025-05-28 任增懷:格桑花下的青春

- 2025-05-28 杜威龍:在三秦大地傳承紅色薪火

贊一個

贊一個