安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

合肥市六安路小學中鐵國際城校區兩名教師參與中小學家校社協同育人“教聯體”建設創新與實踐論壇

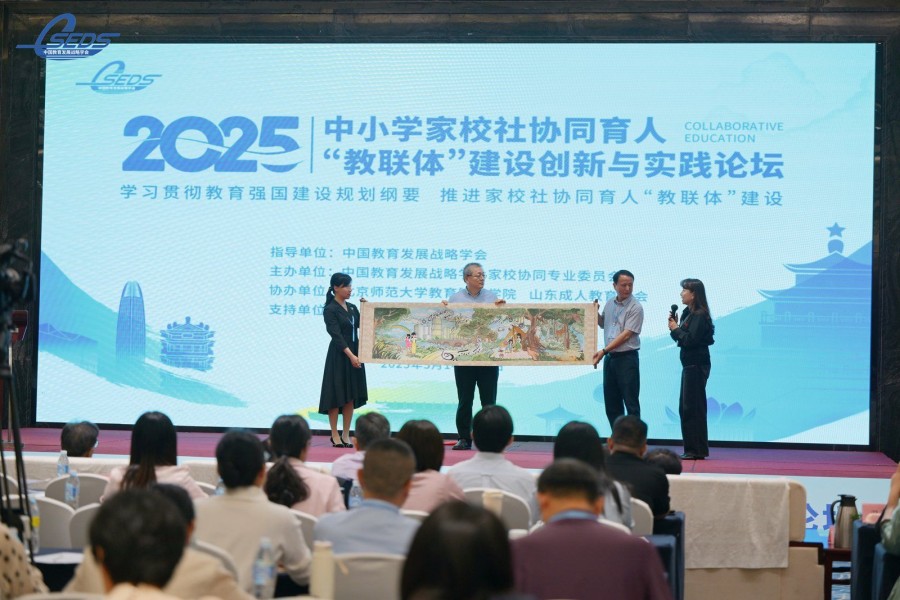

2025年5月15日和16日,中小學家校社協同育人“教聯體”建設創新與實踐論壇在山東省濟南市隆重舉行。眾多來自教育領域的專家學者、中小學校長及一線教師代表齊聚一堂,聚焦校家社協同育人機制創新與資源整合展開深度研討。合肥市六安路小學中鐵國際城校區的汪輝和陳綿兩位教師參會學習,收獲滿滿,同時兩位教師還在論壇中分享協同育人實踐成果,受到與會代表的廣泛認可。

專家引領:破局協同育人“痛點”

5月15日上午,來自教育領域的眾多專家學者,圍繞“如何推進家校社協同育人‘教聯體’建設”作了多場報告,涉及理論與實踐的方方面面,他們以理論為奠基,以實踐為契機,向前來參會的老師們一一展示。其中,北京師范大學趙忠心教授帶來題為《構建家校社協同育人機制,為青少年兒童健康成長創造優良的生態環境》的主題報告。他強調,學校教育、家庭教育和社會教育構成了我國教育體系穩固的三大支柱,三者缺一不可。缺少任何一方,都難以將兒童培育成人格健全的個體。因此,三種教育之間必須形成互動、互助、互補的有機關系。他進一步指出,盡管學校教育、家庭教育和社會教育目標一致,但由于三者在性質、功能上存在差異,實現協同育人的過程并非一帆風順,需要各方在理念、方法等方面不斷磨合、協調,諸多實踐問題亟待深入探討與解決,這也凸顯了構建科學完善的家校社協同育人機制的重要性與緊迫性。《中國教育報》編審、校家社周刊主編劉華蓉帶來《“教聯體” 建設的5個關鍵詞》的主題報告,從“聯”“教”“健康”“邊界意識”“管”五大核心維度,深度解讀“教聯體”建設的實踐路徑。她強調,“聯”并非資源的簡單堆砌,而是通過系統化整合實現優勢互補與協同增效;“教”需緊跟人工智能時代步伐,主動適應學習方式變革趨勢,創新教育供給模式;“健康”作為核心目標,貫穿于“教聯體” 建設全過程,致力于為兒童營造全面發展的優質生態;“邊界意識”要求各方在明確權責分工的基礎上,構建良性互動關系;針對“管”,她特別指出,“教聯體”管理應摒棄過度管控思維,聚焦關鍵細節,倡導全社會共同擔當起助力青少年成長成才的育人責任。

班級實踐:從“經驗探索”到“模式創新”

15日下午,合肥市六安路小學中鐵國際城校區的汪輝老師作了題為《協同 賦能 共生——校家社攜手賦能學生良性發展的策略研究》的報告,分享了學校近年來積極探索和實踐協同育人模式,努力構建全方位、多層次的教育合作體系,成功走出的一條獨具特色的校家社共育發展之路,又介紹了以“學校主導、家庭主責、社會支持”為原則,構建“需求調研—資源整合—課程開發—效果評估”閉環機制的實踐路徑。同時,陳綿老師也在論壇中作了題為《淺談PBL項目化學習工具在家校共育中與信息化手段的融合運用》的報告,分享了班級在家校協同育人方面做出的積極探索與創新實踐的案例:使用PBL項目化學習工具進行主題探究并融合信息化手段,讓活動分工有序、主題明確、目標突出,小組合作的推進方式也在最大程度發揮個體長處,給每個學生帶來能力的提升、自信的增加,視界的拓寬。

此次論壇為兩位教師提供了學習交流的優質平臺。兩位參會教師表示,將把專家理念與學校、班級實踐深度融合,進一步優化協同育人機制,推動校家社從“簡單合作”走向“深度融合”,為培養全面發展的新時代人才貢獻力量。

(汪輝)

責任編輯:杜宇

- 2025-05-23 凝心聚力擔使命 務實篤行譜新篇――六安路小學中鐵國際城校區五月全體教師會

贊一個

贊一個