安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

安徽中醫藥大學:一堂跨越5000公里的中藥實踐課

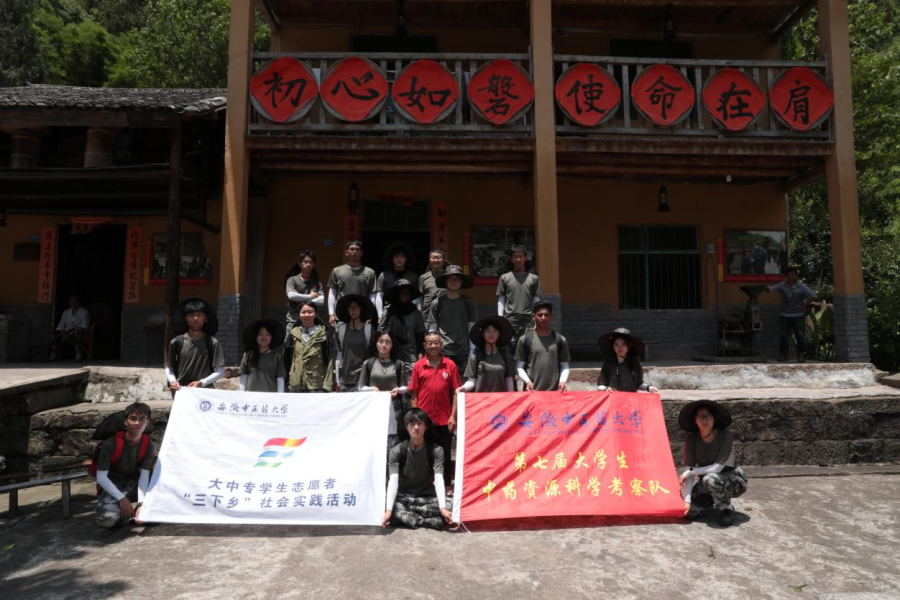

暑期,安徽中醫藥大學第七屆大學生中藥資源科學考察隊重走習近平總書記考察之路。這支由12名本科生、2名研究生和2名留學生組成的隊伍,用16天時間奔赴重慶多地考察,行程超5000公里,帶回1732份藥用植物標本、5份珍貴種子、30種特色藥材和72種引種。

在華溪村讀懂“精準扶貧”

“習近平總書記質樸而堅定的話語至今回蕩在我們耳邊,為我們脫貧攻堅注入了極大的信心!”7月16日上午,科考隊來到重慶市石柱土家族自治縣中益鄉華溪村,村干部譚啟桂指著初心小院里的青石板說。

走進田間地頭,科考隊對比不同海拔、不同遮陰條件下中草藥的生長差異,同步開展火麻、五葉巖爬藤等品種資源考察。不少團隊成員俯身細察黃精長勢,認真記錄數據,用鏡頭捕捉村民巧制黃精美食的畫面。

“這里真是人間仙境!真舍不得離開這里。”來自蘇丹的隊員REEM沉醉于青山綠水間,用中文發出由衷贊嘆。

產學研鏈條:從田間到市場的深度解碼

在沙子鎮黃連GAP 種植基地,他們跟著藥農學習更環保的“林下套種、梯地栽培”立體種植新模式;在黃水鎮黃連市場,隊員們記錄著黃連的當日成交價、庫存周轉數據,發現市場“開市律、等級譜、流通網”三套“密碼”;在重慶市藥物種植研究所,隊員們深刻理解了保育瀕危藥用植物,不僅是物種保護,更是對生命延續的莊嚴承諾。

“原來一棵平凡的小草蛻變為治病救人的良藥,竟要經歷如此眾多雙手的精心培育與無數雙眼睛的嚴格審視。”中藥專業本科生楊佳慧的考察筆記本上,密密麻麻記錄著她的發現與感悟。

大山里的實踐課

“快把標本保存好!”7月23日,突如其來的暴雨讓正在巫山縣紅椿土家族鄉茫茫林海中行進的科考隊緊急撤離。隊員們踩著泥濘的山路向上攀登,雨水順著帽檐匯成細流,打濕了背包里沉甸甸的標本夾。雨越急,隊員們收拾標本的動作越輕,生怕損傷了這些珍貴的“自然饋贈”。

“啊!好痛!”隊員澤一驚呼打破了山間的寧靜,他不小心碰了路邊一叢表面毛茸茸的植物,立刻疼得齜牙咧嘴。楊青山老師立刻上前查看:“這是火麻,也叫蝎子草。”他指著葉片上幾乎看不見的細毛解釋,“它的葉片表面布滿了螯刺,碰到皮膚會釋放蟻酸,導致皮膚又痛又癢,但別小看它,它的嫩葉可以做蔬菜,全株藥用具有消炎止痛、祛風除濕,解毒消腫的功效。”

野外考察的十多天里,這樣的考驗成了常態。隊員們感受了山雨的滂沱與泥濘的羈絆,更遇見了綬草這樣的自然瑰寶,體會了巖壁百合的堅韌,銘記了村民溫暖的叮嚀。每一株被辨識的草木,每一處艱難跋涉的足跡,都加深著他們對“綠水青山就是金山銀山”的理解與敬畏。

用中藥講好中國故事

“大家看,這是黃連的根莖,在中醫里常用于......”鏡頭前,留學生隊員澤一和REEM手持剛采收的黃連,用流利的中英雙語講解著藥材特性。這段3分鐘的科普短片,是科考隊宣傳組最新制作的《青山問藥,異域傳芳》中藥科普系列節目的內容。為了讓中醫藥文化更好地“破圈出海”,科考隊隊員組成的創作團隊,希望以新穎的形式讓來自不同國家的人們了解中醫藥文化。

通訊員 聶欣悅 本網見習記者 陳璐

責任編輯:李志慧

- 2025-08-25 合肥市杏林街道“小伢當家”演繹社區治理新圖景

- 2025-08-25 中安華力建設集團斬獲坦桑尼亞116公里道路工程

- 2025-08-25 合肥市雙崗小學一年級“陽光分班”致家長的一封信

- 2025-08-25 合肥六安路小學中鐵國際城校區代表隊首征全國電子制作錦標賽載譽歸來

- 2025-08-25 合肥市長江路幼兒園教育集團召開2025年秋季新學期開學園務工作會議

贊一個

贊一個