安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

專訪張脈澤:于歲月長途中鐫刻奮斗華章

7月2日,亳州學院電子與信息工程系“徽韻尋蹤 匯夢績溪”三下鄉團隊走進績溪一處有著時代氣息的小區。他們穿過有著銹跡斑斑的樓道,拜訪了一位耄耋長者——張脈澤。門內,鶴發童顏的張老笑意盈盈,將眾人迎進屋內。在這充滿歷史韻味的空間里,一場連接古今、跨越時空的對話就此展開。

歲月沉淀:講述人生故事

張脈澤精神矍鑠,眼中滿是歷經歲月沉淀后的溫和與睿智。他緩緩開口,將自己的人生經歷向同學們娓娓道來。他的父親張正藩,在東村先后經營豆腐店和肉鋪;母親胡慕貞出身中醫世家,不僅幫襯著家中生意,還時常為鄉親們看病。在這樣的家庭環境中成長,張脈澤自幼便深受優秀傳統文化和家風家教的影響,懂得生活的不易與責任的重量。

在那個特殊的年代,張脈澤的人生軌跡也隨之起伏。1970年,他遠赴內蒙古建設兵團,投身到艱苦的邊疆建設中。黨的教育和軍隊的培養讓他迅速成長,面對零下幾十度的惡劣環境,他從未退縮。他回憶起兵團的日子,感慨萬分:“那時的條件十分艱苦,零下幾十度的天氣里,我們還要在戶外作業,蓋房子,每一項任務都充滿挑戰。”但他并未被困難打倒,憑借著堅毅的意志,從一名普通戰士成長為指導員,還多次榮獲先進,立下三等功。在黨的教育和軍隊的培養下,他不僅鍛煉了自己的體魄,更磨煉了心智,學會了如何在困境中尋找希望。尤其值得一提的是,他在擔任指導員期間,就專注于青年工作——主動帶領年輕戰士開展思想教育、技術培訓和團隊建設活動,幫助他們克服挑戰、成長為骨干力量,體現了黨對青年一代的深切關懷和培養。這段經歷奠定了他在青年工作上的執著信念。

結束兵團生活后,張脈澤的工作經歷依舊豐富多樣。他曾在內蒙古自治區原黨委副書記身邊工作,這段經歷讓他接觸到了更廣闊的天地,學習到了許多處理復雜事務的方法與智慧。后來,他參與內蒙古大型化肥廠的建設項目中,為推動當地工業發展貢獻了自己的力量。1984年,張脈澤回到家鄉蕪湖,在多個重要崗位上任職,從市委常委秘書到鐵山賓館總經理,再到市委副秘書長等職位,每一個崗位他都全力以赴,力求做到最好。黨的教育和軍隊的培養使他在工作中始終保持高度的責任感和使命感。在蕪湖期間,他尤其重視青年工作:1992年,作為蕪湖市干部,他率先向全市團的干部詳細介紹新加坡的先進經驗,包括社會治理、青年政策和創新實踐,為當地青年工作者拓寬了國際視野,提升了他們的工作能力。在市委、市政府和市直工委任職時,他不僅高度關心青年干部的成長,還提拔和重用了大批年輕干部——為他們提供實踐平臺、鼓勵創新擔當,確保青年人才成為推動蕪湖發展的中堅力量。無論身處何地,他始終牢記初心,為黨和人民的事業不懈奮斗,這份對青年的關懷源于兵團時期奠定的基礎。

照片見證:回首奮斗歷程

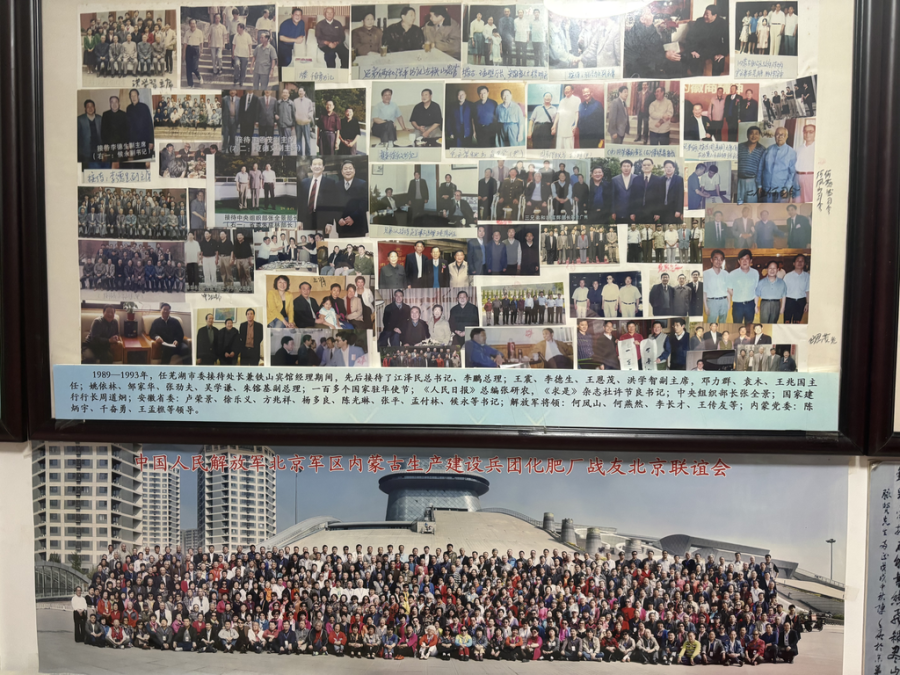

講述完自己的就業經歷與人生故事后,張脈澤興致勃勃地帶著同學們來到一間屋子,這里存放著他多年來的珍貴回憶——一墻滿滿的照片。一張張照片仿佛是時光的碎片,串聯起他走過的歲月。

有一張照片拍攝于內蒙古建設兵團時期,照片中的他身著樸素的軍裝,臉龐年輕而堅毅,身后是一片熱火朝天的建設場景。張脈澤指著照片說道:“這是我們在修建水渠時拍的,當時大家齊心協力,雖然條件艱苦,但都充滿了干勁,一心想著為邊疆建設添磚加瓦。”同學們看著照片,想象著當年的場景,對張脈澤那一代人的奉獻精神有了更深刻的理解。他補充道:“作為指導員,我常組織青年戰士開展學習討論,這張照片就記錄了我們的一次團建活動——它不僅是建設場景,更體現了我們如何通過青年工作培養團隊凝聚力。”

還有一張照片是他在鐵山賓館工作時與重要賓客的合影。張脈澤回憶道:“接待這些重要人物,是榮譽也是責任。每一次接待都是展示蕪湖形象的機會,所以我們絲毫不敢懈怠。”從照片中,同學們看到了張脈澤在工作中的專注與嚴謹,也感受到了他對家鄉發展的深切關注。他特別提到:“在市委工作期間,我經常與青年干部交流,這張合影背后,就有我提拔的幾位年輕骨干——他們后來都成了蕪湖建設的主力軍。”

在眾多照片中,有一張全家福格外引人注目。照片里,張氏四兄妹身著不同的制服,笑容滿面。張脈澤介紹道,大哥張脈良是軍醫,被世衛組織譽為“淚液學之父”,享受國務院政府特殊津貼,正軍級離休;二姐張晚霞在基層婦幼戰線工作,曾獲全國“三八”紅旗手稱號;二哥張脈賢是徽學專家,在多個重要崗位任職,為徽州文化的傳承與發展作出了貢獻。“我們四兄妹雖然身處不同崗位,但都牢記父母的教誨,努力為國家和社會貢獻自己的力量。”張脈澤的話語中滿是對家人的驕傲與自豪。他指著照片笑道:“正如我們在東村的家風所示,對青年的培養是家族的傳統——我二哥常通過書法教育年輕人,這張照片也提醒我,青年工作要代代相傳。”

墨香傳情:書寫人生感悟

參觀完照片后,張脈澤拿出他二哥張脈賢的書法作品,向同學們介紹每幅書法的意義,并對我們說:“人生就像一場漫長的征途,會遇到各種各樣的困難與挑戰,但只要保持奮斗的姿態,就一定能夠克服困難,實現自己的價值。”他還分享了自己練習書法的心得,書法不僅是一種藝術表達,更是一種修身養性的方式,能夠讓人在一筆一劃中沉淀心境,培養耐心與專注力。張脈澤強調:“這種專注力正是我從青年工作中學到的——無論是在兵團培養戰士,還是在蕪湖提拔干部,都需要靜心思考、耐心引導。”

暮色漸濃,采訪也接近尾聲。同學們與張脈澤在照片墻前拍下了珍貴的合影。鏡頭前,老人依舊精神矍鑠,同學們的眼中閃爍著崇敬與向往的光芒。這張合影,定格的不僅是此刻的相聚,更是兩代人精神傳承的見證。相信在未來的日子里,張脈澤的奮斗故事與諄諄教誨,將如同一盞明燈,持續照亮同學們前行的道路,激勵著他們在時代的浪潮中,書寫屬于自己的奮斗華章。

通訊員:方俊峰 俞明珠 張成媛

責任編輯:李志慧

- 2025-07-02 安徽古井園國家級自然保護區開展“學思想、強擔當、踐初心 ”主題黨日活動

- 2025-07-02 亳州職業技術學院:為村民送上“健康大禮包”

- 2025-07-02 阜陽市潁州區:小小“中藥師” 大大少年夢

- 2025-07-02 安徽中澳科技職業學院“三下鄉”團隊走進新四軍軍部舊址

- 2025-07-02 便民提速!臨泉縣教育局多措并舉,高效暖心發放教師資格證

贊一個

贊一個