-

首頁|

安徽網(wǎng)事|

安徽青年|

安徽教育|

時(shí)政要聞|

數(shù)字報(bào)|

公告欄|

青年之聲

安徽省重點(diǎn)新聞門戶網(wǎng)站

安徽省重點(diǎn)新聞門戶網(wǎng)站

安徽青年報(bào)官方網(wǎng)站

安徽青年報(bào)官方網(wǎng)站

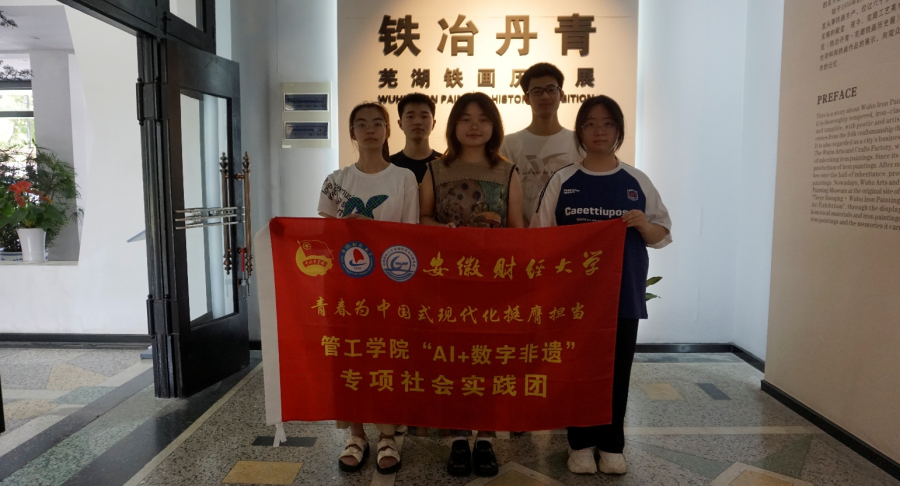

安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)子探訪蕪湖非遺鐵畫:青衿凝智傳鐵韻,數(shù)賦蕪湖煥畫魂

7月8日,安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院“青衿智遺”暑期社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)帶著這樣的使命,踏上了前往蕪湖的調(diào)研之路。以“青衿赴蕪探鐵魂,實(shí)踐賦能傳非遺”為主題,團(tuán)隊(duì)成員深入博物館、鐵畫工坊和文化市場(chǎng),走近鐵畫匠人,探尋這門起源于明末清初、被譽(yù)為“中華一絕”的藝術(shù)形式在新時(shí)代的困境與機(jī)遇。

他們不僅看見了鐵畫錘煉的火光與鐵屑,更聽見了匠人堅(jiān)守的心聲;他們用腳步丈量文化的厚度,用筆尖記錄傳承的細(xì)節(jié),用思考點(diǎn)燃創(chuàng)新的火花。此次調(diào)研,不僅是一場(chǎng)田野實(shí)踐,更是一場(chǎng)關(guān)于青春與非遺的跨越時(shí)空的對(duì)話。

走進(jìn)博物館:觸摸鐵畫的“前世今生”

實(shí)踐的第一站,選在蕪湖鐵畫博物館。對(duì)于“青衿智遺”團(tuán)隊(duì)而言,這不僅是一次參觀,更是一次追本溯源的文化溯旅。

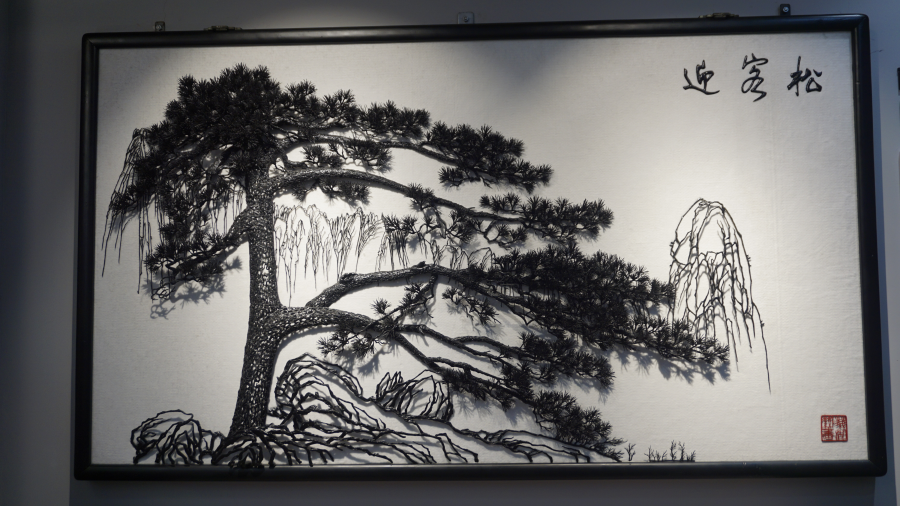

展館內(nèi),來自明末清初的鐵畫作品靜靜陳列。它們或展現(xiàn)山水之秀,或描繪松柏之韻,鐵的剛毅與畫的靈動(dòng)在此融合,仿佛在向每一位觀眾訴說千百年來的工藝傳奇。成員們?cè)谥v解員的帶領(lǐng)下,詳細(xì)了解了鐵畫的歷史脈絡(luò)與代表作品。其中《迎客松》這幅作品讓大家駐足良久。1959年,安徽省委決定以蕪湖鐵畫裝點(diǎn)人民大會(huì)堂安徽廳,《迎客松》便是其中的代表之作。鐵條經(jīng)千錘百煉,化作挺拔堅(jiān)毅的松枝,展現(xiàn)著中華民族的氣度與胸懷。這不僅是一幅鐵畫,更是一段歷史見證,象征著中國人民熱情好客的民族品格。

圖為安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)“青衿智遺”隊(duì)抵達(dá)蕪湖鐵畫博物館現(xiàn)場(chǎng)。(邱季供圖)

圖為館內(nèi)陳列的鐵畫精品《迎客松》復(fù)制品,其正品曾懸掛于人民大會(huì)堂,見證了鐵畫藝術(shù)的歷史高光時(shí)刻。(邱季供圖)

錘火之間:在工坊里聽“鐵畫的堅(jiān)守與困境”

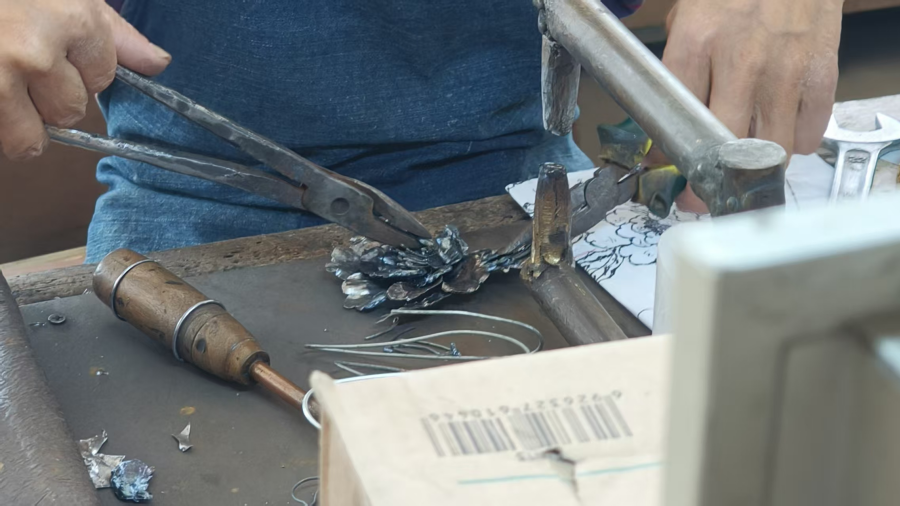

離開展館后,團(tuán)隊(duì)走進(jìn)了位于展館對(duì)面的鐵畫工坊。這里沒有冷氣與裝飾,只有炙熱的爐火、飛濺的火星和叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)腻N聲。

“這門手藝講究‘一錘定形’,差一點(diǎn)就全廢了。”頭發(fā)花白的匠人邊鍛打邊解釋。厚重的鐵錘落在鐵條上,迸發(fā)的火花映紅了他布滿老繭的雙手。

面對(duì)隊(duì)員的提問,匠人們道出了鐵畫產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)困境:

(1)技藝傳承面臨斷層,年輕人缺乏學(xué)習(xí)動(dòng)力;

(2)產(chǎn)品形態(tài)過于單一,多為裝飾大件,缺乏實(shí)用化的文創(chuàng)產(chǎn)品;

(3)銷售渠道依賴線下,缺乏電商與新媒體傳播;

(4)大眾認(rèn)知不足,未能進(jìn)入日常消費(fèi)場(chǎng)景。

這些樸實(shí)的陳述,讓同學(xué)們感受到鐵畫發(fā)展的艱難,也更加堅(jiān)定了他們探索破局之道的決心。

圖為鐵畫工坊內(nèi)部場(chǎng)景。一代代匠人們就是在如此樸素的環(huán)境中創(chuàng)造出精美的鐵畫藝術(shù)品。(邱季供圖)

圖為老匠人掄錘敲打鐵條,火花飛濺,展現(xiàn)“鐵畫”制作過程的艱辛與震撼。(陶玉婷供圖)

布滿老繭的雙手是數(shù)十年堅(jiān)守的印記,見證了鐵畫技藝的傳承之路。(陶玉婷供圖)

團(tuán)隊(duì)成員認(rèn)真聆聽非遺傳承人講述鐵畫的歷史與現(xiàn)實(shí)困境,跨越代際的文化對(duì)話由此展開。(李晨宇供圖)

青春破局:數(shù)字賦能與市場(chǎng)化創(chuàng)新

在調(diào)研與交流的過程中,團(tuán)隊(duì)逐漸形成了新的思路。他們敏銳地意識(shí)到,要讓鐵畫“走出來”,必須結(jié)合當(dāng)下年輕群體的消費(fèi)習(xí)慣和傳播方式。于是,“市場(chǎng)化+數(shù)字化”的雙軌模式逐漸成形:

1.市場(chǎng)化方向:開發(fā)小巧實(shí)用的“鐵畫文創(chuàng)輕品”,如鑰匙扣、書簽、手機(jī)支架、文房擺件等,以親民的價(jià)格讓鐵畫走進(jìn)尋常百姓家。

2.數(shù)字化方向:利用短視頻平臺(tái)和新媒體渠道,拍攝鐵畫制作Vlog和宣傳片,用視覺沖擊和工藝故事吸引年輕人關(guān)注。

這種結(jié)合不僅讓鐵畫煥發(fā)新活力,也能促進(jìn)匠人收入的多元化,緩解傳統(tǒng)手藝市場(chǎng)狹窄的問題。

同學(xué)們利用手機(jī)記錄鐵畫制作的震撼畫面,探索“非遺+短視頻”的傳播新方式。(孫飛婭供圖)

走向未來:共同書寫蕪湖鐵畫的青春誓言

調(diào)研結(jié)束之際,團(tuán)隊(duì)成員們?cè)诠P記本上寫下了密密麻麻的心得體會(huì)。李晨宇同學(xué)感慨:“鐵畫不僅僅是一門技藝,它承載的是文化與精神。”潘振徽同學(xué)寫下:“數(shù)字化是鐵畫走向未來的機(jī)遇,我們要讓更多人看到匠人的堅(jiān)守。”

團(tuán)隊(duì)表示,接下來他們將整理調(diào)研成果,形成研究報(bào)告,并積極與高校、匠人、企業(yè)展開合作,推動(dòng)文創(chuàng)開發(fā)與數(shù)字化展示項(xiàng)目。他們還計(jì)劃運(yùn)用人工智能與數(shù)字建模技術(shù),對(duì)鐵畫作品進(jìn)行數(shù)字存檔與虛擬展示,讓這門古老技藝以全新的方式觸達(dá)大眾。

正如鐵畫需要經(jīng)過千錘百煉才能成形,這份傳承與創(chuàng)新的事業(yè)也需要青年一代不斷努力與堅(jiān)持。“青衿智遺”團(tuán)隊(duì)用實(shí)際行動(dòng)踐行了青年學(xué)子的責(zé)任與擔(dān)當(dāng),他們的探索雖只是第一步,卻點(diǎn)燃了鐵畫傳承的新希望。

同學(xué)們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真聆聽講解員介紹并記錄調(diào)研數(shù)據(jù),為后續(xù)的研究與方案制定積累一手資料。(李晨宇供圖)

在匠人展示的鐵畫作品前,團(tuán)隊(duì)成員駐足拍照留念,展現(xiàn)青年與非遺的同頻共振。(潘振徽供圖)

“青衿智遺”暑期社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)合影,記錄青春與非遺相遇的珍貴瞬間。(潘振徽供圖)

責(zé)任編輯:李志慧

- 2025-08-21 熱血賽場(chǎng)展風(fēng)采!合肥市倫先小學(xué)跆拳道校隊(duì)勇奪三金六銀創(chuàng)佳績

- 2025-08-21 合肥市倫先小學(xué)在2025年區(qū)智慧教學(xué)創(chuàng)新活動(dòng)中斬獲佳績

- 2025-08-21 秋風(fēng)起“凈”步走——合肥市倫先小學(xué)開展城市精細(xì)化管理志愿服務(wù)活動(dòng)

- 2025-08-21 合肥市倫先小學(xué)教師參加2025年新站區(qū)開展中小學(xué)信息技術(shù)教師專題研修

- 2025-08-21 合肥市倫先小學(xué):追尋城市記憶 厚植家國情懷

- 熱血賽場(chǎng)展風(fēng)采!合肥市倫先小學(xué)跆拳道校隊(duì)勇奪三金六銀創(chuàng)佳績

- 合肥市倫先小學(xué)在2025年區(qū)智慧教學(xué)創(chuàng)新活動(dòng)中斬獲佳績

- 秋風(fēng)起“凈”步走——合肥市倫先小學(xué)開展城市精細(xì)化管理志愿服務(wù)活動(dòng)

- 合肥市倫先小學(xué)教師參加2025年新站區(qū)開展中小學(xué)信息技術(shù)教師專題研修

- 合肥市倫先小學(xué):追尋城市記憶 厚植家國情懷

- 合肥市倫先小學(xué)教師參加2025年新站高新區(qū)中小學(xué)體育專業(yè)能力提升專題研修

- 合肥市倫先小學(xué)學(xué)子在人工智能比賽中獲佳績

- 古井園保護(hù)區(qū)赴南田村開展“夏送清涼”活動(dòng)

贊一個(gè)

贊一個(gè)