安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

安徽財經大學:AI與數字技術賦能讓紫金硯非遺技藝煥發新機

在科技浪潮滾滾向前、文化傳承備受矚目的時代背景下,如何借助AI與數字技術為傳統非遺注入新的生機與活力,已然成為各界人士極為關注的話題。7月2日至5日,安徽財經大學“AI+數字非遺”校級重點團隊“淮硯青研隊”懷揣著熱忱與使命奔赴淮南,開啟了一場以“AI與數字技術賦能淮南紫金硯非遺工藝”為主題的調研之旅,旨在探尋傳統工藝與現代科技融合的可行路徑,為傳統非遺注入新活力,推動紫金硯文化的廣泛傳播與持續發展。

初窺文化,問卷啟思

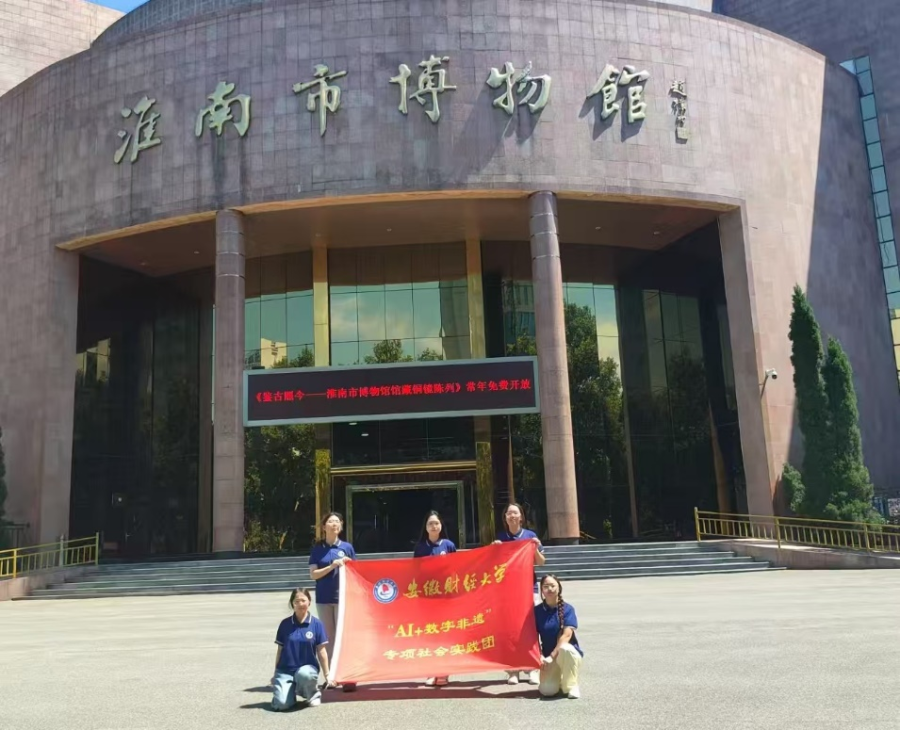

團隊成員首站抵達淮南市博物館。館內陳列的豐富歷史文物如同一幅幅生動的畫卷,徐徐展開淮南這座城市千年的文化脈絡。盡管館內并未展出團隊重點研究的紫金硯,但這次文化之旅讓成員們對淮南的地域文化有了更為直觀的感受。借此契機,團隊邀請前來參觀的學生填寫線下問卷,問卷內容圍繞非遺文化的認知、對紫金硯的了解程度以及對AI技術應用于非遺傳承的看法等方面展開。通過與年輕群體的交流互動,團隊初步了解到大眾對非遺文化的興趣點和關注點,為后續調研提供了方向指引。

團隊成員發放調查問卷

團隊成員在淮南市博物館參觀合影

探秘工坊,對話傳承

團隊次日來到壽縣“馮長文大師工作室”。馮長文作為淮南紫金硯非遺傳承人,多年來深耕傳統制硯工藝,其作品風格獨特、技藝精湛,在業內享有盛譽。工作室的老師熱情地接待了團隊,并圍繞調研主題展開深入交談。在交流中,團隊了解到當前紫金硯傳承面臨著人才短缺、市場推廣受限等挑戰。工作室旁的“紫金硯藝術館”宛如一座藝術的殿堂,陳列著馮老師及其徒弟的眾多精美雕刻作品。這些作品每一件都凝聚著匠人的心血與智慧,讓團隊成員深刻感受到紫金硯工藝的獨特魅力。

馮長文大師工作室的老師向團隊介紹紫金硯

團隊成員在紫金硯藝術館參觀學習

勞模引領,共話創新

探訪“沈楊楊勞模創新工作室”成為此次調研的亮點之一。沈楊楊老師作為非遺傳承人,不僅擁有多項專業證書,還榮獲眾多榮譽獎項,在紫金硯制作領域成績卓著。工作室里,一件件精美的紫金硯作品令人目不暇接。沈楊楊老師不僅親自帶領團隊成員仔細觀賞每一件作品,還結合多本珍貴書籍,為隊員詳細講述了紫金硯的文化歷程。團隊成員仿佛穿越時空,親身感受著紫金硯文化的深厚底蘊。在交流環節,團隊成員圍繞調研主題,向沈老師請教AI與數字技術在紫金硯傳承創新中的應用可能性。沈老師結合自身實踐與行業發展趨勢,分享了獨到見解。他表示,AI技術可以在紫金硯設計環節提供更多創意靈感,數字技術則能打破時空限制,讓更多人了解和欣賞紫金硯。

團隊成員與非遺傳承人沈楊楊老師交流學習

團隊成員與沈楊楊老師合影

探秘原石,溯源文化

活動終日,團隊前往漢唐紫金石博物館實地考察紫金硯的原材料。這是一家民辦博物館,卻吸引了眾多學生利用假期前來學習,成為傳播紫金硯文化的重要陣地。館長應偉老師熱情地帶領大家參觀學習,館內主要收錄紫金硯的制作原石——紫金石。應偉老師介紹道,紫金石原產于淮南八公山,其硬度適中,質地細膩,制成的硯臺發墨如油、貯墨不涸,與其他硯種相比獨具特色。在參觀過程中,團隊成員仔細觀察紫金石的紋理、色澤,親手觸摸其質感,對紫金石有了更全面、更深入的了解,夯實了團隊對紫金硯核心材質特性的認識。

應偉老師帶領團隊成員參觀學習紫金石

“紫金硯不僅是石頭與刀的對話,更是文化與時代的共鳴。”團隊負責人表示:“當AI遇見紫金硯時,我們看到的不僅是技術的力量,更是一個民族對文化根脈的守護與創新。”團隊計劃將調研成果撰寫成詳細報告,提出利用AI技術進行紫金硯設計創新、借助數字媒體平臺進行市場推廣等具體建議,助力傳統非遺在新時代綻放新光彩。

此次社會實踐,讓青年學子在科技與非遺的碰撞中堅定文化自信,也為傳統工藝的現代化轉型提供了新思路。相信在科技的力量賦能下,淮南紫金硯這一古老技藝必將煥發出新的生機與活力,在新時代續寫輝煌篇章。

(張粟粟 朱明晗 倪舒柳 童晴雨 韓柳 周靜雅)

責任編輯:李志慧

- 2025-08-13 合龍!阜淮鐵路潁河特大橋主橋實現“一橋飛架南北”

- 2025-08-13 2025年安徽省青少年科技體育錦標賽建筑模型比賽在合肥舉行

- 2025-08-13 護童成長!肥西縣民政局組織各方開展青少年暑期安全教育行動

- 2025-08-13 尚德守法 共享食安 肥西經開區周壩社區開展暑期特別兒童實踐教育課堂

- 2025-08-13 探訪“算力心臟” 觸摸“城市大腦”——安大學子開展“智算未來”暑期實踐活動

贊一個

贊一個