安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

精品民宿村培育行動何以讓宣城成為旅居目的地?

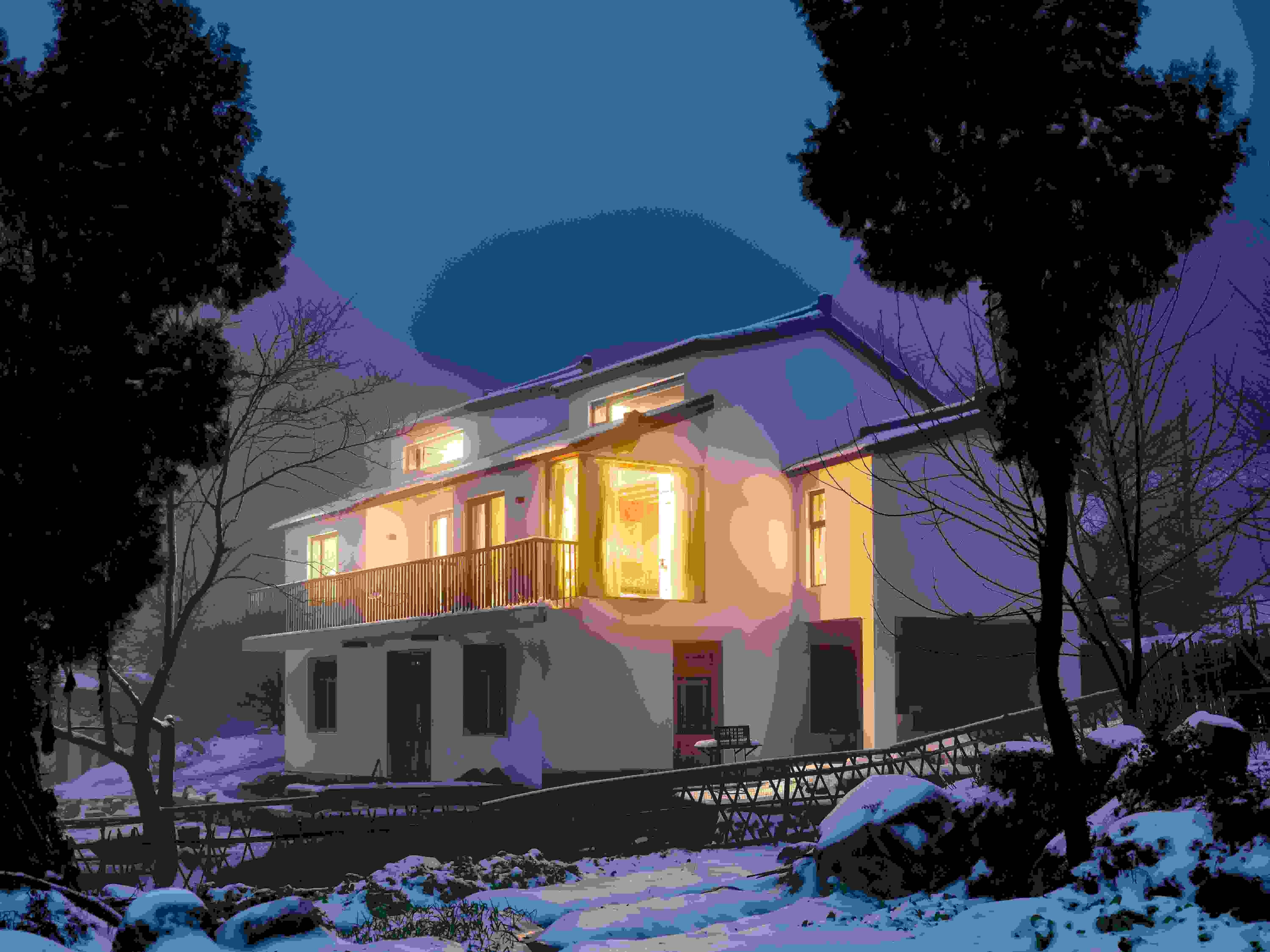

從皖南川藏線的山水秘境到桃花潭畔的詩意棲居,宣城正以“精品民宿村”為支點,撬動全域旅游的升級與鄉村振興的深化。這一行動不僅是空間上的重構,更是一場關于文化、生態與經濟的系統性變革——它讓鄉村從“過境地”變為“目的地”,從“資源富礦”升級為“價值高地”。

(宣城市皖南川藏線 圖源:安徽省文化和旅游廳)

“船”與“槳”:政策立法錨定方向,打造民宿集群“宣城模式”

在長三角文旅發展格局中,宣城以“政策為船、標準為槳”,開辟出一條民宿驅動鄉村振興的新航道。

面對宣城豐富的山水康養旅游資源和縣城、鄉村旅游的蓬勃興起,宣城緊跟市場需求,啟動了精品民宿村培育計劃。通過計劃的穩步實施,宣城正將資源優勢轉化為發展動力,為游客帶來高品質、獨具特色的住宿新體驗。

宣城深知,不謀全局者不足以謀一域。為大力推動“千村引領、萬村升級”工程,加速宣城市鄉村旅游“提速提質”,打造長三角生態文化休閑康養旅游基地,宣城致力于優化民宿經濟與鄉村旅游環境,全力打造以精品度假為服務核心的民宿集群村落“宣城模式”。

2025年3月實施的《宣城市民宿促進條例》,成為破解鄉村發展困局的關鍵鑰匙。條例首次明確“傳統建筑、集體建設用地可用于民宿開發”,并建立多部門協同機制,全力護航民宿發展。通過創新性政策賦能,廣德市桃園村將成批閑置農房改造為特色洞穴民宿,依托獨特溶洞資源打造出融合星空觀測與地質教育的沉浸式場景,實現從傳統農家樂向品質化旅居體驗的轉型升級,帶動區域旅游吸引力和經濟效益的全面提升。

(宣城市廣德市桃園村太極洞)

(圣境泊崖野奢帳篷酒店 作者:楊玲)

投資活力持續釋放。宣城創新“財政資金1:3撬動社會資本”模式,寧國市龍閣村引入鄉投集團開發儲家灘景區,打造皖南首個“古樹認養+民宿權益”綜合體,村集體年增收超200萬元;績溪縣仁里村與浙江文創團隊合作,將廢棄小學改造為思誠書院民宿,帶動周邊農戶年均增收2.4萬元。

(宣城市績溪縣仁里村思誠書院民宿)

在政策推動與市場需求的共同作用下,全市民宿備案數量實現跨越式增長,大量長期閑置的鄉村民居被重新激活轉型為民宿空間,多個特色鮮明的民宿集群漸成規模,住宿接待能力得到顯著提升。“過去守著綠水青山找飯吃,現在立法給了我們端穩金飯碗的底氣。”文旅部門相關負責人表示,政策與市場的雙輪驅動,正推動民宿產業從“野蠻生長”邁向“精耕細作”。

(竹溪月民宿)

“形”與“神”:模式創新激活資源,構建主客共享新場景

人文經濟學的核心是“人”,當物理空間被注入文化靈魂,宣城的民宿開始講述不一樣的鄉村故事。

“十四五”以來,宣城市民宿產業規模不斷壯大。該市各類型民宿等小型旅游接待單位共有2000余家,總床位數30000余張。如今,宣城民宿分布呈現從點狀分布向區域集聚發展的特點,72家民宿入選安徽省“皖美金牌民宿”與“皖美銀牌民宿”,涇縣更被評為“安徽省十大皖美民宿集聚區”。

(牧心居民宿)

(放空民山居)

在精品民宿村崛起的進程中,富有特色的山水風光是“形”,而從村落地域出發的人文創新則是“神”。在一個個民宿產品興起的同時,宣城市民宿產業發展逐漸呈現:整村運營、康養增鏈、景區依托、流量經濟、別院經濟、藝術賦能、能人引路等多種模式,使得民宿精品村呈現村村有特點、家家有特色的旅居格局。

(村田里)

在涇縣趙村里,一場“藝術介入鄉村”的實驗正在上演。通過成立安徽省首個村企股份制運營公司,村民以閑置房產入股占比30%,吸引社會資本建設懸崖酒店、非遺工坊等12處業態。曾經的夯土房變身“時光旅拍館”,廢棄曬谷場改建為“星空營地”,非住宿收入占比提升至40%。

(宣城市涇縣趙村里)

如今,依托“近悅遠來,主客共享”的全域氛圍,宣城市像趙村里一樣的創新實踐村落越來越多,以不同的風格招待著前來旅居的游客。

(宣城市涇縣汀溪鄉大南坑村 圖源:宣城發布)

在茶香彌漫的汀溪鄉大南坑村,5萬畝生態茶園成為民宿的延伸場景。通過建設“茶山星空屋”,開發采茶、炒茶、茶宴體驗項目,茶葉單價從80元/斤躍升至300元,定制茶具、茶染布藝等衍生品帶動村集體經濟突破90萬元,詮釋了“綠水青山就是金山銀山”的實踐邏輯。

“民宿不再是睡覺的地方,而是打開鄉村的鑰匙。”龍閣村運營負責人介紹,通過“碳中和體驗館”的碳積分兌換系統,游客入住即可參與生態治理,該村光伏路燈覆蓋率達100%,年碳排放量下降40%,成為國家級生態村的典范。

(棲又·澗云山)

這些年來,在宣城的山野當中,一批批民宿品牌隨之涌現。它們有的偏向原生態,就地取材、舊屋改造,使當地鄉土文化得以最大限度地保留和傳承;有的更為年輕化,由年輕人創辦,把時尚元素植入田園鄉村。

“根”與“脈”:文化生態雙核驅動,鍛造鄉村振興硬實力

人文經濟學視野下,人們正從多個維度重新發現宣城鄉村。作為鄉村文化與現代產業相結合的產物,“景村共建”從生態保護與經濟發展的雙重維度重塑著鄉村振興路徑。

在宣城的精品民宿村建設藍圖中,民宿既是文化傳承的載體,也是生態價值的轉化器。

(宣城市寧國市青龍鄉龍閣村儲家灘景區)

走進龍閣村儲家灘景區,228棵百年古銀杏開啟“認養計劃”——游客通過民宿入住可獲得樹木養護權,每年享受果實分紅。這種“傳統文化現代表達”的模式,使古樹保護資金增長3倍,更讓農耕文化浸潤現代旅居生活。而在趙村里,“共享廚房”讓村民以廚藝入股,外婆的拿手菜“涇縣燜面”成為招牌美食,帶動戶均年增收3萬元,真正實現“留住鄉味、共享鄉情”。

(宣城市廣德市桃園村 作者:蔣雷)

生態價值轉化路徑愈發清晰。桃園村設立“鮮土特產品鑒中心”,竹筍、板栗通過民宿渠道直供長三角,溢價超30%;大南坑村推行“皖南318好物帶回”計劃,茶葉、竹器年銷售額突破500萬元。數據顯示,2024年宣城精品民宿帶動農產品銷售達1.2億元,3.2萬農民實現“家門口就業”。

“當每間民宿都成為文化展館,每個村落都變成生態課堂,鄉村振興便有了持續生命力。”正如精品民宿村培育行動負責人所言,民宿產業的“根”在文化傳承,“脈”在生態永續,這正是宣城打造長三角康養文旅目的地的核心競爭力。

(靈秀山莊)

精品民宿村培育以來,宣城不斷深化鄉村民宿布局,推廣“一宅兩院”“農舍經濟”等民宿發展模式、對標國家旅游等級民宿“皖美民宿”等標準,提升民宿品質和服務,著重推動“民宿+”產業發展,高質量發展民宿集群,走出了一個民宿和村落相映生輝,促進文化和旅游深度融合的路子。

(朝野別院)

當前的文化和旅游產業已發展到必須深挖內涵、厚植文化、文旅深度融合的新階段。立足于精品民宿村的打造,宣城市的文化根脈正在繁衍生息,以更有生命力的形式賦能文旅發展,成為獨特吸引力和核心競爭力。

從精品民宿村培育行動走來,當數千家民宿化作數千個文旅窗口,當詩仙李白筆下的“相看兩不厭”變成現代人的“旅居不思歸”,這座文化名城已然找到打開“詩意經濟”的密鑰:讓每一棟民宿都成為在地文化的展演場,讓每一個村落都變身主客共享的桃花源。

責任編輯:杜宇

- 2025-08-20 懷寧縣馬廟鎮婦聯開展“小候鳥圖書角” 暑期手工·繪畫主題日活動

- 2025-08-20 懷寧縣積極開展全縣養老機構消防安全大檢查

- 2025-08-20 君樂寶攜手調茶師研究院舉辦游學訪廠活動共探行業發展新機遇

- 2025-08-20 卡特兔第十一屆潮童星國際少兒模特大賽榮耀收官!

- 2025-08-20 黃山市屯溪區屯光司法所:清涼一夏,法治同行

贊一個

贊一個