安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

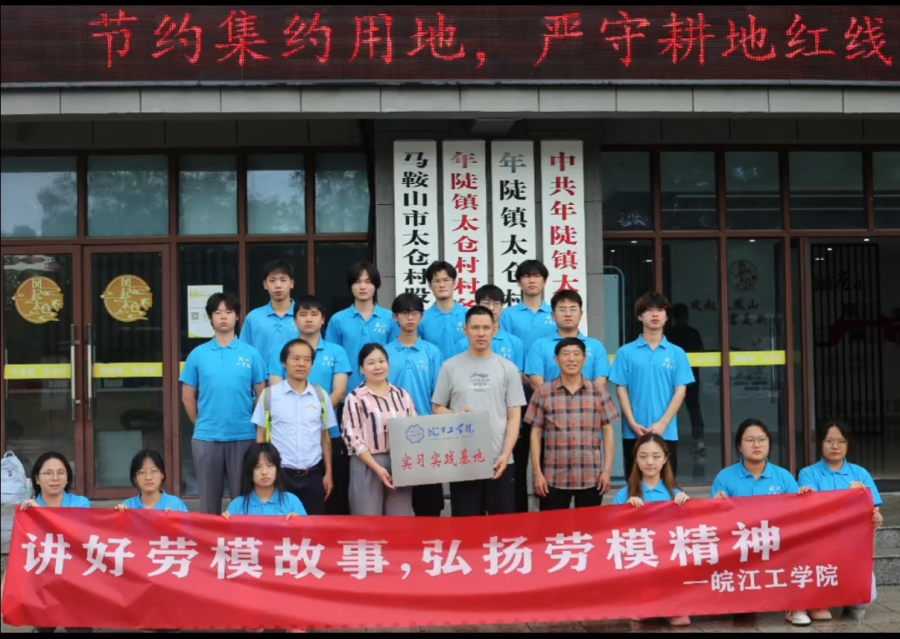

對話勞模匠心路 傳承青春奮斗魂——皖江工學院暑期“三下鄉”實踐團走訪太倉村

為探尋基層奮斗故事,傳承勞模精神,近日,皖江工學院暑期“三下鄉”社會實踐團走進太倉村,與村民交流、參觀榮譽墻、聆聽發展故事,在沉浸式體驗中感悟鄉村振興的澎湃動能。

一場交流,聆聽基層奮斗密碼

實踐團一行剛到太倉村,便與當地干部圍坐座談。“歡迎同學們來村里看看,咱們太倉村能有今天,靠的是一輩輩人踏實肯干!”座談會上,村委干部熱情開場,分享村里從傳統農業村到“產業興、生態美”示范村的蛻變。

交流中,實踐團重點了解到王秀鳳的事跡。這位扎根太倉村農業一線30余年的“老把式”,曾突破傳統種植模式,引種優質葡萄、成立合作社,帶動全村增收。雖未到現場見面,但從村民講述里,同學們真切感受到她“扎根土地、敢闖敢拼”的干勁,“原來勞模不是遙不可及,就在身邊為家鄉奮斗!”一位同學感慨道。

一面墻,見證鄉村發展勛章

座談會后,實踐團來到“太倉榮譽墻”前。目光所及,“先進單位”“綜合實力十強村”等一塊塊金燦燦的獎牌,像無聲的勛章,訴說著太倉村的奮斗歷程。村委干部介紹,這些榮譽背后,是全村人在產業振興、生態建設中的日夜付出,“從靠天吃飯到特色產業集群,每塊獎牌上都藏著拼搏故事!”

同學們駐足凝視,觸摸著獎牌邊框,仿佛能感受到獎牌背后的汗水與喜悅。“這是鄉村振興的生動注腳!”實踐團成員紛紛表示,榮譽墻不僅是成績展示,更是激勵后人接續奮斗的“精神坐標”。

一段史,觸摸鄉土文化脈絡

在太倉村史館區域,村委干部化身“講解員”,從千年歷史淵源講起:北宋年間因太子趙熙駐留而得名,歷經歲月變遷,如今以特色農業、生態旅游點亮振興之路。同學們看著老照片里的舊農具、舊房屋,聽著“太子倉”傳說、現代產業故事,仿佛穿越時空,觸摸到鄉土文化的根脈。

“原來小鄉村藏著大歷史!”參觀中,同學們驚嘆于太倉村“以文化為魂、以產業為骨”的發展路徑,更明白鄉村振興既要“富口袋”,也要“守文脈”。

青春感悟:讓奮斗精神 “落地生根”

走訪結束,實踐團成員收獲滿滿。“王秀鳳阿姨的故事,讓我看到‘平凡人也能成英雄’;榮譽墻和村史,讓我讀懂‘團結奮斗才能創造奇跡’!”一位同學在總結分享時說。大家紛紛表示,要把太倉村的奮斗精神帶回校園,化作學習動力,未來也想為鄉村振興出份力,讓青春在祖國需要的地方閃光!

此次太倉村之行,實踐團以“對話勞模(精神傳承)、觸摸發展、感悟文化”為線,串聯起鄉村振興的生動圖景。青春與鄉土碰撞,讓“奮斗”二字不再抽象—— 它是王秀鳳們的躬耕不輟,是全村人共建共享的齊心協力,更是青年學子眼里“看得到、學得來”的行動指引。未來,期待更多青春力量,循著這樣的奮斗足跡,續寫鄉村振興新篇章!

(倪良衛)

責任編輯:李志慧

- 2025-08-13 合龍!阜淮鐵路潁河特大橋主橋實現“一橋飛架南北”

- 2025-08-13 2025年安徽省青少年科技體育錦標賽建筑模型比賽在合肥舉行

- 2025-08-13 護童成長!肥西縣民政局組織各方開展青少年暑期安全教育行動

- 2025-08-13 尚德守法 共享食安 肥西經開區周壩社區開展暑期特別兒童實踐教育課堂

- 2025-08-13 探訪“算力心臟” 觸摸“城市大腦”——安大學子開展“智算未來”暑期實踐活動

贊一個

贊一個